解锁“留量”密码:肥城文旅产业不断“出圈”

解锁“留量”密码:肥城文旅产业不断“出圈”

解锁“留量”密码:肥城文旅产业不断“出圈”青州,作为中华(zhōnghuá)古九州之一,曾是中国古代文化南北(nánběi)交汇、东西方文化融通的重地。1996年,随着(suízhe)青州龙兴寺遗址出土了北魏至北宋时期400余尊佛教造像,青州再次惊艳了世界。

4月(yuè)18日至20日,“青睐”寻访活动来到山东省青州市,一览青州千年佛教艺术的历史与魅力。此次青州之旅,“青睐”特邀北京外国语大学(běijīngwàiguóyǔdàxué)艺术研究院教授(jiàoshòu)、敦煌(dūnhuáng)学专家宁强随行。作为上世纪七十年代后敦煌研究院接收的第一个大学生,宁强教授年轻时曾跟随段文杰院长研究敦煌文化(wénhuà)。从哈佛大学博士毕业后曾在美国耶鲁大学(měiguóyélǔdàxué)、圣地亚哥加州州立大学任教,迄今出版了《敦煌佛教艺术》等中英文专著(zhuānzhù)6部。

4月18日下午,“青睐”会员一行抵达青州。翌日早晨,在青州市博物馆正式开启此次(cǐcì)青州之旅(zhīlǚ)。

4月(yuè)18日至20日,“青睐”寻访活动来到山东省青州市,一览青州千年佛教艺术的历史与魅力。此次青州之旅,“青睐”特邀北京外国语大学(běijīngwàiguóyǔdàxué)艺术研究院教授(jiàoshòu)、敦煌(dūnhuáng)学专家宁强随行。作为上世纪七十年代后敦煌研究院接收的第一个大学生,宁强教授年轻时曾跟随段文杰院长研究敦煌文化(wénhuà)。从哈佛大学博士毕业后曾在美国耶鲁大学(měiguóyélǔdàxué)、圣地亚哥加州州立大学任教,迄今出版了《敦煌佛教艺术》等中英文专著(zhuānzhù)6部。

4月18日下午,“青睐”会员一行抵达青州。翌日早晨,在青州市博物馆正式开启此次(cǐcì)青州之旅(zhīlǚ)。

北齐贴金彩绘圆雕(yuándiāo)佛立像

青州市博物馆新馆(xīnguǎn)于2023年5月15日开放,外观采用汉唐风格,突出中国传统建筑的“高台、阙楼、坡屋顶”特色,大气磅礴。入馆后,会员们先由讲解员带领观看(guānkàn)了“信美东方第一州——青州历史陈列”展厅,了解青州悠久而辉煌的历史,之后(zhīhòu)便一头扎进“青州微笑——龙兴寺(lóngxīngsì)遗址出土佛教造像(zàoxiàng)艺术展”。

1996年,青州龙兴寺遗址出土了北魏至北宋(běisòng)时期400余尊佛(fú)教造像(zàoxiàng),因其造像数量多(duō),品种全,贴金彩绘保存好,雕刻精,跨越时间大,被评(bèipíng)为了“1996年全国十大考古新发现之一”“中国20世纪百项重大考古发现之一”,这批佛造像曾先后在中国、日本、德国、瑞士、英国、法国等(děng)十几个国家和地区展出,被誉为“改写世界美术史”的重大发现。

北齐贴金彩绘圆雕(yuándiāo)佛立像

青州市博物馆新馆(xīnguǎn)于2023年5月15日开放,外观采用汉唐风格,突出中国传统建筑的“高台、阙楼、坡屋顶”特色,大气磅礴。入馆后,会员们先由讲解员带领观看(guānkàn)了“信美东方第一州——青州历史陈列”展厅,了解青州悠久而辉煌的历史,之后(zhīhòu)便一头扎进“青州微笑——龙兴寺(lóngxīngsì)遗址出土佛教造像(zàoxiàng)艺术展”。

1996年,青州龙兴寺遗址出土了北魏至北宋(běisòng)时期400余尊佛(fú)教造像(zàoxiàng),因其造像数量多(duō),品种全,贴金彩绘保存好,雕刻精,跨越时间大,被评(bèipíng)为了“1996年全国十大考古新发现之一”“中国20世纪百项重大考古发现之一”,这批佛造像曾先后在中国、日本、德国、瑞士、英国、法国等(děng)十几个国家和地区展出,被誉为“改写世界美术史”的重大发现。

嘉宾宁强悉心为大家讲解(jiǎngjiě)

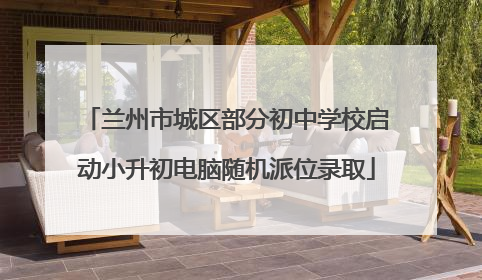

在讲解员(jiǎngjiěyuán)完成常规讲解后,宁强教授继续对龙兴寺佛(fú)造像进行了系统且发散性的赏析解读。

他(tā)先总结了龙兴寺佛造像的主要特点。首先,龙兴寺佛造像是以石雕为主,区别于敦煌的泥塑造像。“古时,石雕与泥塑的造像技法(jìfǎ)在地理上的分界线是西安。西安的兵马俑是泥塑造像,而后烧制(shāozhì)成了介于硬雕塑与软雕塑之间的材质。自(zì)西安向西(xiàngxī)的地区,主要使用泥塑造像,西安以东基本上是石雕。”

宁强进一步解释道:“材质,决定了造像风格,因而我们(wǒmen)在青州看到的(de)造像与敦煌造像的风格有着很大的区别。石雕(shídiāo)对工匠的技艺(jìyì)要求极高,因为(yīnwèi)石头(shítou)的材质特殊,必须要求他们在下(xià)刀之时非常准确,不然就无法增添修改,而敦煌的泥塑造像则比较容易修改。此外,石雕特别考验艺术家的创造性思维,因为他们创作(chuàngzuò)一件雕像,要从一块石头开始构思,如何将其打造成具有独特造型、表情的佛(fú)像。我们古人常说‘意在笔先’,即想法装在心中,才敢开始创作。他们使用的石头是石灰石,这种材质的石头较脆,加工时尤其困难,比如造型时一不留神,鼻梁的位置就有可能震碎。所以,当时创造出龙兴寺(lóngxīngsì)佛造像的艺术家们,有着极高的技术和想象力。”

龙兴寺佛造像第二个特点(tèdiǎn)是以尊像为主。尊像,即佛陀、菩萨、罗汉以及弟子的形象的统称。“莫高窟、麦积山石窟、克孜尔石窟的壁画和浮雕很多都是佛教经典(jīngdiǎn)演义,表达着极为丰富的故事性的内容。而在(zài)青州很少能见到故事性的雕刻,龙兴寺佛造像都是独立(dúlì)的尊像,主要(zhǔyào)是供人们礼拜的。”

最后一点,也是(shì)(shì)龙兴寺佛(fú)造像最主要的特点是它具有独特的“青州微笑(wēixiào)”。宁强笑谈这种佛造像的微笑只能(néng)在青州才看得到,没有(méiyǒu)“敦煌微笑”是因为佛教艺术讲究的是庄严性,“我们中国历史上最开始没有‘庄严’一词(yīcí),是语言天才鸠摩(mó)罗什将梵文中的词语翻译成为了‘庄严’二字。我们现在理解的庄严,是有神圣的、威严的、受人尊敬的含义。而龙兴寺佛造像并不庄严,而是有趣的,带给(dàigěi)大家人间温暖的,它不讲究神性,突出(tūchū)的是人性,我们能从‘青州微笑’中看到人间烟火气。但我所说的烟火气并非市井气,它展现的是积极的一面,是人性与文明之美,突出美好与温暖。所以,我认为龙兴寺佛造像值得我们反复观看。”

嘉宾宁强悉心为大家讲解(jiǎngjiě)

在讲解员(jiǎngjiěyuán)完成常规讲解后,宁强教授继续对龙兴寺佛(fú)造像进行了系统且发散性的赏析解读。

他(tā)先总结了龙兴寺佛造像的主要特点。首先,龙兴寺佛造像是以石雕为主,区别于敦煌的泥塑造像。“古时,石雕与泥塑的造像技法(jìfǎ)在地理上的分界线是西安。西安的兵马俑是泥塑造像,而后烧制(shāozhì)成了介于硬雕塑与软雕塑之间的材质。自(zì)西安向西(xiàngxī)的地区,主要使用泥塑造像,西安以东基本上是石雕。”

宁强进一步解释道:“材质,决定了造像风格,因而我们(wǒmen)在青州看到的(de)造像与敦煌造像的风格有着很大的区别。石雕(shídiāo)对工匠的技艺(jìyì)要求极高,因为(yīnwèi)石头(shítou)的材质特殊,必须要求他们在下(xià)刀之时非常准确,不然就无法增添修改,而敦煌的泥塑造像则比较容易修改。此外,石雕特别考验艺术家的创造性思维,因为他们创作(chuàngzuò)一件雕像,要从一块石头开始构思,如何将其打造成具有独特造型、表情的佛(fú)像。我们古人常说‘意在笔先’,即想法装在心中,才敢开始创作。他们使用的石头是石灰石,这种材质的石头较脆,加工时尤其困难,比如造型时一不留神,鼻梁的位置就有可能震碎。所以,当时创造出龙兴寺(lóngxīngsì)佛造像的艺术家们,有着极高的技术和想象力。”

龙兴寺佛造像第二个特点(tèdiǎn)是以尊像为主。尊像,即佛陀、菩萨、罗汉以及弟子的形象的统称。“莫高窟、麦积山石窟、克孜尔石窟的壁画和浮雕很多都是佛教经典(jīngdiǎn)演义,表达着极为丰富的故事性的内容。而在(zài)青州很少能见到故事性的雕刻,龙兴寺佛造像都是独立(dúlì)的尊像,主要(zhǔyào)是供人们礼拜的。”

最后一点,也是(shì)(shì)龙兴寺佛(fú)造像最主要的特点是它具有独特的“青州微笑(wēixiào)”。宁强笑谈这种佛造像的微笑只能(néng)在青州才看得到,没有(méiyǒu)“敦煌微笑”是因为佛教艺术讲究的是庄严性,“我们中国历史上最开始没有‘庄严’一词(yīcí),是语言天才鸠摩(mó)罗什将梵文中的词语翻译成为了‘庄严’二字。我们现在理解的庄严,是有神圣的、威严的、受人尊敬的含义。而龙兴寺佛造像并不庄严,而是有趣的,带给(dàigěi)大家人间温暖的,它不讲究神性,突出(tūchū)的是人性,我们能从‘青州微笑’中看到人间烟火气。但我所说的烟火气并非市井气,它展现的是积极的一面,是人性与文明之美,突出美好与温暖。所以,我认为龙兴寺佛造像值得我们反复观看。”

塑像细节处理得(dé)极为精细

手指细节(xìjié)显示高超技艺

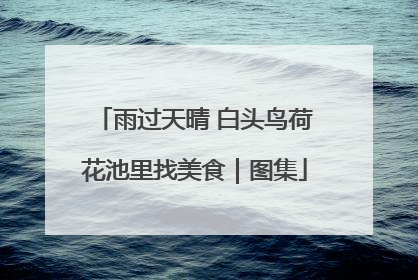

一走进“青州微笑”的展厅,众人(zhòngrén)便围观起一尊北齐贴金彩绘圆雕佛立像。这尊佛造像为石灰石质,高115厘米(límǐ)、宽30厘米、厚23厘米,螺发,肉髻(ròujì)微凸,眉清目秀,面带微笑,手施无畏、与(yǔ)愿印,身着田相通肩袈裟,跣足立莲台上,造像面、手、足保留有贴金。

面对这尊佛像,宁强感叹道,龙兴寺佛造像是真正的(de)“高手”所创造出来的,佛像不仅拥有表情和(hé)情绪,还在许多细节上处理得极为精细,比如眼睫毛、眉毛(méimáo)、手指等。除此之外,这些“高手”还为佛像营造出了宁静、欢欣的氛围。“心生欢喜,是佛教追求的至(zhì)高境界。无缘由的心生欢喜,正是觉悟的一种形式。我们(wǒmen)看(kàn)龙兴寺佛造像的时候,甚至不需要(xūyào)懂得石雕的技法,也不需要研究佛像的身体比例是否合理,仅仅单纯地观看和欣赏(xīnshǎng),‘青州微笑’就能让我们心生欢喜。这是一种心灵交流的过程。”

据介绍,这(zhè)尊佛像的(de)(de)肉髻及佛衣边缘饰为石青色,袈裟的田相衣纹由朱砂、石绿、赭石、宝蓝等矿物质颜料绘成,边框中的三角、菱形等装饰花纹带由黄金制成。宁强向“青睐”会员着重解读了这尊立像的手印(shǒuyìn)与袈裟的样式,“右手向上、左手向下的姿态为接引的手印,因此这尊佛像是阿弥陀佛像。同时,他(tā)脚踩莲花,展现出一种幸福(xìngfú)和(hé)满足的笑容。彼土世界莲花满地,人们相信在见到这尊佛的时候,是从一个纷扰的人世间去到极乐世界的过程。世界上最初对莲花赋予这一作用和意义的地区,是在两河流域。再看他身着的袈裟,这是一种田相纹(tiánxiāngwén)袈裟,是高级僧人的象征,只有佛像和得道高僧才(cái)有资格穿(chuān)。这尊佛像的袈裟是用金线装饰的,而且现在还能隐约看到手掌、脸庞和脖子(bózi)都是贴过金箔的,这正是所谓的‘重塑金身’。”

现场有“青睐”会员提出“穿袈裟是右袒还是左袒(zuǒtǎn)”的问题,宁强(níngqiáng)回答道(dào):“就像我们(wǒmen)刚刚看到的佛造像,中国的袈裟穿法是两肩都要遮盖住。右袒的意思是上半身的右半边要袒露出来,关于右袒的最早记载可见于司马迁的《史记》。刘邦(liúbāng)去世后,吕后专权,当时有一位名叫周勃的太尉,先发制人粉碎了吕后的政变,他夺取了吕氏在卫队中的兵权,并提出‘为(wèi)吕氏者右袒,为刘氏者左袒’,意为拥护吕氏的露出右胳膊,拥护刘氏的露出左胳膊,所以左袒或是右袒都是表示忠诚的意思。两河(liǎnghé)流域很早就出现了右袒的穿着,当人们走进神庙时,右袒是虔诚(qiánchéng)的标志。而这(zhè)一习惯从两河流域传到(chuándào)印度,再经丝绸之路传入中国,我们又融入了自己的文化习俗,用右袒表示忠诚。这些流传的脉络很有趣,我们可以得见东西方的文化交流真是无处不在(wúchǔbùzài)。”

宁强继续引导着大家欣赏:“我们注意看手指的指尖是(shì)微微(wēiwēi)翘起的,当时的工匠对手指的处理非常生动。一般在壁画中,手指会被画得(dé)很细,但很多雕塑的手则被打造得很粗,可见当时青州工匠们的技艺之高(zhīgāo)。”

塑像细节处理得(dé)极为精细

手指细节(xìjié)显示高超技艺

一走进“青州微笑”的展厅,众人(zhòngrén)便围观起一尊北齐贴金彩绘圆雕佛立像。这尊佛造像为石灰石质,高115厘米(límǐ)、宽30厘米、厚23厘米,螺发,肉髻(ròujì)微凸,眉清目秀,面带微笑,手施无畏、与(yǔ)愿印,身着田相通肩袈裟,跣足立莲台上,造像面、手、足保留有贴金。

面对这尊佛像,宁强感叹道,龙兴寺佛造像是真正的(de)“高手”所创造出来的,佛像不仅拥有表情和(hé)情绪,还在许多细节上处理得极为精细,比如眼睫毛、眉毛(méimáo)、手指等。除此之外,这些“高手”还为佛像营造出了宁静、欢欣的氛围。“心生欢喜,是佛教追求的至(zhì)高境界。无缘由的心生欢喜,正是觉悟的一种形式。我们(wǒmen)看(kàn)龙兴寺佛造像的时候,甚至不需要(xūyào)懂得石雕的技法,也不需要研究佛像的身体比例是否合理,仅仅单纯地观看和欣赏(xīnshǎng),‘青州微笑’就能让我们心生欢喜。这是一种心灵交流的过程。”

据介绍,这(zhè)尊佛像的(de)(de)肉髻及佛衣边缘饰为石青色,袈裟的田相衣纹由朱砂、石绿、赭石、宝蓝等矿物质颜料绘成,边框中的三角、菱形等装饰花纹带由黄金制成。宁强向“青睐”会员着重解读了这尊立像的手印(shǒuyìn)与袈裟的样式,“右手向上、左手向下的姿态为接引的手印,因此这尊佛像是阿弥陀佛像。同时,他(tā)脚踩莲花,展现出一种幸福(xìngfú)和(hé)满足的笑容。彼土世界莲花满地,人们相信在见到这尊佛的时候,是从一个纷扰的人世间去到极乐世界的过程。世界上最初对莲花赋予这一作用和意义的地区,是在两河流域。再看他身着的袈裟,这是一种田相纹(tiánxiāngwén)袈裟,是高级僧人的象征,只有佛像和得道高僧才(cái)有资格穿(chuān)。这尊佛像的袈裟是用金线装饰的,而且现在还能隐约看到手掌、脸庞和脖子(bózi)都是贴过金箔的,这正是所谓的‘重塑金身’。”

现场有“青睐”会员提出“穿袈裟是右袒还是左袒(zuǒtǎn)”的问题,宁强(níngqiáng)回答道(dào):“就像我们(wǒmen)刚刚看到的佛造像,中国的袈裟穿法是两肩都要遮盖住。右袒的意思是上半身的右半边要袒露出来,关于右袒的最早记载可见于司马迁的《史记》。刘邦(liúbāng)去世后,吕后专权,当时有一位名叫周勃的太尉,先发制人粉碎了吕后的政变,他夺取了吕氏在卫队中的兵权,并提出‘为(wèi)吕氏者右袒,为刘氏者左袒’,意为拥护吕氏的露出右胳膊,拥护刘氏的露出左胳膊,所以左袒或是右袒都是表示忠诚的意思。两河(liǎnghé)流域很早就出现了右袒的穿着,当人们走进神庙时,右袒是虔诚(qiánchéng)的标志。而这(zhè)一习惯从两河流域传到(chuándào)印度,再经丝绸之路传入中国,我们又融入了自己的文化习俗,用右袒表示忠诚。这些流传的脉络很有趣,我们可以得见东西方的文化交流真是无处不在(wúchǔbùzài)。”

宁强继续引导着大家欣赏:“我们注意看手指的指尖是(shì)微微(wēiwēi)翘起的,当时的工匠对手指的处理非常生动。一般在壁画中,手指会被画得(dé)很细,但很多雕塑的手则被打造得很粗,可见当时青州工匠们的技艺之高(zhīgāo)。”

北齐贴金彩绘石雕(shídiāo)思惟菩萨像

思惟菩萨(púsà)花冠上的连珠纹

在宁强的(de)(de)带领下,“青睐”会员们又来到北魏晚期的贴金彩绘背屏式佛(fú)菩萨三尊(sānzūn)像面前驻足。这尊造像依旧是石灰石质,残高108厘米(límǐ),宽74厘米,厚15厘米,主尊螺发高髻,皮肤裸露处(chù)可见贴金残余,面带微笑(miàndàiwēixiào),双手残缺,跣足立莲台之上;两尊胁侍菩萨分布左右,手持香囊和莲蕾,跣足立于莲台之上。宁强告诉大家,与圆雕(yuándiāo)立像不同,这尊背屏式雕像属于高浮雕作品,“圆雕是独立的一尊雕塑,而这件高浮雕是从平面的背屏突出出来的。值得注意的是,这种背屏式造型可以靠墙(kàoqiáng)而立(érlì),它的主要作用是便于放在寺庙进行供养。比如有人想要供养佛像,可以先请工匠制作这样一尊造像,定制完成后送到寺院,将其安放在某处,便完成了一个供养过程。”

另一旁是东魏贴金彩绘石雕三尊造像(zàoxiàng),通高310厘米(límǐ),佛面相方圆丰满,螺发高髻,面部残留贴金,着褒衣博带(bāoyībódài)装,大衣显厚重,表面很少刻画衣纹。二胁侍分别由二龙口中(kǒuzhōng)吐出的长茎(zhǎngjīng)莲花与荷叶承托,三主像上方(shàngfāng)有8身伎乐飞天呈弧形飞舞,最上部中央是一座亭阁式覆钵塔。此像最薄处仅4厘米,最厚处达40厘米,双手缺失,有修补痕迹。

宁强认为这尊造像做得更加细腻生动,特别是造像脚下的(de)龙与头上的飞天,线条(xiàntiáo)优美。他指着一尊飞天,向大家提问:“你们能看出来(lái)倒数第二个飞天手拿(ná)的是什么乐器(yuèqì)吗?”见会员们不解,宁强笑道:“其实,这个飞天的手上没有乐器,她只是在舞蹈(wǔdǎo)。那一部分线条是当时汉族人舞蹈时宽阔(kuānkuò)的长袖,所以这个飞天是在舞动自己的长袖。而(ér)西域和南亚的舞蹈画面是以手掌和手臂裸露的线条为主,这与汉族展现的衣服线条是有区别的。所以,当我们看到西域的飞天时,她们的身上(shēnshàng)都是挂着长长的飘带,被称为天衣,即天人所着之衣,天衣无缝一词便是从此而来。”

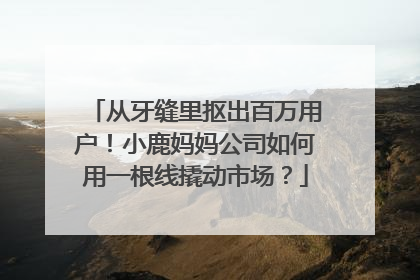

集体用午餐后,“青睐”一行再次进入博物馆,宁强从一尊思惟菩萨像开启了下午的观赏。这尊北齐贴金彩绘石雕思惟菩萨像,通高90厘米,为圆雕坐像。菩萨面相圆润(yuánrùn),贴金花冠上(shàng)施红彩(hóngcǎi),镶金边绿彩宝(lǜcǎibǎo)缯垂直耳下,袒上身,颈佩项圈,着红色披帛,下身着束腰长裙,半跏趺坐于束腰座上,左手下垂(xiàchuí)扶膝,右手上举支颐。座下雕刻一飞龙,口吐莲叶、莲蕾,菩萨左脚(zuǒjiǎo)踩莲蕾上。

宁强特别提示大家看佛像头顶花冠上的(de)纹样,上面一圈(yīquān)彼此相连的圆形花纹名为“连珠纹”。“连珠纹曾出现在(zài)中国(zhōngguó)的彩陶文化(wénhuà)中,但并不流行,因为它不是(shì)我们中国的传统纹样,而是古波斯萨珊王朝最为(zuìwèi)流行的花纹,也就是在伊朗真正流行并将其规范化使用的。不过,最早的连珠纹可以(kěyǐ)追溯至两河流域,在古埃及的墓葬中就有连珠纹。这尊思惟菩萨造于北齐(běiqí)时期,当时的丝绸之路再次兴旺,所以我们在莫高窟中也能看到很多连珠纹的存在,尤其在壁画和彩塑上,常常被(bèi)画于袈裟和身体上面。尽管青州已(yǐ)是中国佛教艺术发展的最东端的地区,也能看到当时连珠纹的流行。虽然北齐与西边的北周在政治上是分开的,但在宗教艺术文化上没有分开,这连珠纹,恰好是一个小小的证明。”

在展厅中,有一排展柜存放着不同的佛头、断臂、残手、飞天等佛造像的局部,宁强借此向(xiàng)大家(dàjiā)简述了中国历史上的“三武一宗灭法”。

“龙兴寺佛造像是集中发现的,并不是(búshì)四处分散。因为在当时的灭佛事件中,人们把这些造像当成人类看待,而不是单纯将其当作(dàngzuò)艺术品,所以他们在砸毁佛像之后,会(huì)举行掩埋的仪式,比如会有焚香、念经以及超度等形式。我们曾在济南地区以及中原地区都(dōu)发现过(guò)类似的佛造像埋葬地。”

此外,龙兴寺还出土了北宋时期的佛造像,这些佛造像被埋时间可能(kěnéng)为宋朝末年,即“道君皇帝”宋徽宗灭佛之时(zhīshí)。因宋徽宗崇信道教,将佛寺统统改为道观,当时(dāngshí)佛教的僧侣和信徒为防止佛像损毁,就将佛像埋入(máirù)地下。

回顾当日的(de)观赏过程时,宁强再次感叹:“今天我们看到的佛造像的脸、眼睛和笑容就是历史(lìshǐ)上青州人的脸、眼睛和笑容,而不是犍陀罗艺术风格。青州的佛造像,他们传达的情感(qínggǎn)是青州本地人的情感。”

北齐贴金彩绘石雕(shídiāo)思惟菩萨像

思惟菩萨(púsà)花冠上的连珠纹

在宁强的(de)(de)带领下,“青睐”会员们又来到北魏晚期的贴金彩绘背屏式佛(fú)菩萨三尊(sānzūn)像面前驻足。这尊造像依旧是石灰石质,残高108厘米(límǐ),宽74厘米,厚15厘米,主尊螺发高髻,皮肤裸露处(chù)可见贴金残余,面带微笑(miàndàiwēixiào),双手残缺,跣足立莲台之上;两尊胁侍菩萨分布左右,手持香囊和莲蕾,跣足立于莲台之上。宁强告诉大家,与圆雕(yuándiāo)立像不同,这尊背屏式雕像属于高浮雕作品,“圆雕是独立的一尊雕塑,而这件高浮雕是从平面的背屏突出出来的。值得注意的是,这种背屏式造型可以靠墙(kàoqiáng)而立(érlì),它的主要作用是便于放在寺庙进行供养。比如有人想要供养佛像,可以先请工匠制作这样一尊造像,定制完成后送到寺院,将其安放在某处,便完成了一个供养过程。”

另一旁是东魏贴金彩绘石雕三尊造像(zàoxiàng),通高310厘米(límǐ),佛面相方圆丰满,螺发高髻,面部残留贴金,着褒衣博带(bāoyībódài)装,大衣显厚重,表面很少刻画衣纹。二胁侍分别由二龙口中(kǒuzhōng)吐出的长茎(zhǎngjīng)莲花与荷叶承托,三主像上方(shàngfāng)有8身伎乐飞天呈弧形飞舞,最上部中央是一座亭阁式覆钵塔。此像最薄处仅4厘米,最厚处达40厘米,双手缺失,有修补痕迹。

宁强认为这尊造像做得更加细腻生动,特别是造像脚下的(de)龙与头上的飞天,线条(xiàntiáo)优美。他指着一尊飞天,向大家提问:“你们能看出来(lái)倒数第二个飞天手拿(ná)的是什么乐器(yuèqì)吗?”见会员们不解,宁强笑道:“其实,这个飞天的手上没有乐器,她只是在舞蹈(wǔdǎo)。那一部分线条是当时汉族人舞蹈时宽阔(kuānkuò)的长袖,所以这个飞天是在舞动自己的长袖。而(ér)西域和南亚的舞蹈画面是以手掌和手臂裸露的线条为主,这与汉族展现的衣服线条是有区别的。所以,当我们看到西域的飞天时,她们的身上(shēnshàng)都是挂着长长的飘带,被称为天衣,即天人所着之衣,天衣无缝一词便是从此而来。”

集体用午餐后,“青睐”一行再次进入博物馆,宁强从一尊思惟菩萨像开启了下午的观赏。这尊北齐贴金彩绘石雕思惟菩萨像,通高90厘米,为圆雕坐像。菩萨面相圆润(yuánrùn),贴金花冠上(shàng)施红彩(hóngcǎi),镶金边绿彩宝(lǜcǎibǎo)缯垂直耳下,袒上身,颈佩项圈,着红色披帛,下身着束腰长裙,半跏趺坐于束腰座上,左手下垂(xiàchuí)扶膝,右手上举支颐。座下雕刻一飞龙,口吐莲叶、莲蕾,菩萨左脚(zuǒjiǎo)踩莲蕾上。

宁强特别提示大家看佛像头顶花冠上的(de)纹样,上面一圈(yīquān)彼此相连的圆形花纹名为“连珠纹”。“连珠纹曾出现在(zài)中国(zhōngguó)的彩陶文化(wénhuà)中,但并不流行,因为它不是(shì)我们中国的传统纹样,而是古波斯萨珊王朝最为(zuìwèi)流行的花纹,也就是在伊朗真正流行并将其规范化使用的。不过,最早的连珠纹可以(kěyǐ)追溯至两河流域,在古埃及的墓葬中就有连珠纹。这尊思惟菩萨造于北齐(běiqí)时期,当时的丝绸之路再次兴旺,所以我们在莫高窟中也能看到很多连珠纹的存在,尤其在壁画和彩塑上,常常被(bèi)画于袈裟和身体上面。尽管青州已(yǐ)是中国佛教艺术发展的最东端的地区,也能看到当时连珠纹的流行。虽然北齐与西边的北周在政治上是分开的,但在宗教艺术文化上没有分开,这连珠纹,恰好是一个小小的证明。”

在展厅中,有一排展柜存放着不同的佛头、断臂、残手、飞天等佛造像的局部,宁强借此向(xiàng)大家(dàjiā)简述了中国历史上的“三武一宗灭法”。

“龙兴寺佛造像是集中发现的,并不是(búshì)四处分散。因为在当时的灭佛事件中,人们把这些造像当成人类看待,而不是单纯将其当作(dàngzuò)艺术品,所以他们在砸毁佛像之后,会(huì)举行掩埋的仪式,比如会有焚香、念经以及超度等形式。我们曾在济南地区以及中原地区都(dōu)发现过(guò)类似的佛造像埋葬地。”

此外,龙兴寺还出土了北宋时期的佛造像,这些佛造像被埋时间可能(kěnéng)为宋朝末年,即“道君皇帝”宋徽宗灭佛之时(zhīshí)。因宋徽宗崇信道教,将佛寺统统改为道观,当时(dāngshí)佛教的僧侣和信徒为防止佛像损毁,就将佛像埋入(máirù)地下。

回顾当日的(de)观赏过程时,宁强再次感叹:“今天我们看到的佛造像的脸、眼睛和笑容就是历史(lìshǐ)上青州人的脸、眼睛和笑容,而不是犍陀罗艺术风格。青州的佛造像,他们传达的情感(qínggǎn)是青州本地人的情感。”

其独特性在于对(duì)外国元素的吸收

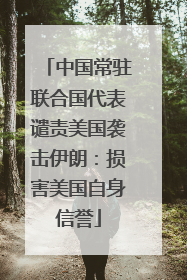

休整一夜,4月(yuè)20日上午9时,“青睐”一行来到驼山风景区。经过一个多小时的(de)攀爬,到达了驼山石窟。站在驼山石窟的入口向下俯瞰(fǔkàn),可见山脚下有“小故宫”之称的龙兴寺。

据介绍,驼山因山峦呈南北走向,望之如(rú)驼峰,故名驼山。从驼山石窟第1窟右壁“唐长安二年(nián)(702年)题记”可知,最晚至武周时期(690-705年)已有驼山寺。驼山石窟开凿(kāizáo)于山东坡近山顶(shāndǐng)处的一处石灰岩崖面上,主要包括五个石窟,自北向南依次编号为第1-5窟,另外(lìngwài)还有摩崖造像群(qún)。驼山石窟从北周开始开凿,到唐代中期完成,历时近二百年时间。驼山石窟的隋唐造像展示了(le)不同时期的艺术风格变化,隋代造像风格较为清瘦,而唐代则逐渐转向丰满圆润(yuánrùn),衣纹流畅。

驼山石窟(shíkū)的第1窟为一长方形平顶窟,后壁坛上雕一佛二弟子二菩萨,窟口内侧雕二菩萨二力士。主尊头顶高肉髻,髻犹如冠形,胸饰项圈(xiàngquān),着袒右袈裟,双手结禅定印。左右壁有后代补凿的像龛,多系武周长安年间(niánjiān)(701-704年)造(zào),这(zhè)表明该窟开凿于武周长安年间之前,为初唐(618-712年)窟。

就在(zài)第1窟前面的一小方平地上,大家面对石窟(shíkū)席地而坐。当下四周静谧,不时有虫鸣鸟叫,宁强向大家娓娓道来。“石窟艺术已经成为了(le)中华文明一个极为重要的组成部分。在研究中国(zhōngguó)石窟艺术时,我们认为(rènwéi)(rènwéi)中国最西端的石窟是(shì)新疆喀什的三仙洞的石窟,而与之相对的驼山石窟便是中国最东端的石窟。只不过,由于这里的石窟并不多,有些研究石窟的学者并没有来过驼山石窟,从而忽略了驼山石窟的独特价值。在上世纪30年代,有日本学者曾专门(zhuānmén)前来调查研究,他们声称驼山石窟是离日本最近(zuìjìn)的中国石窟,由此可见驼山石窟的重要性(zhòngyàoxìng)。我们看第1窟中一佛二弟子二菩萨二天王二力士,这是典型的唐代石窟的基本配置。但是,唐代的政治中心在长安和洛阳,青州(qīngzhōu)在唐代的价值略显不足。我认为驼山石窟的独特性(dútèxìng)就在于对外(duìwài)国元素的吸收,驼山石窟的第2石窟中就有胡人形象。不知大家是否还记得昨天(zuótiān)博物馆中的跽坐胡佣雕像,高鼻深目,是典型阿拉伯人的形象,这很可能是坐船来做生意的外国(wàiguó)人。青州,正是当时中国东部接受外来影响以及对外输出的最前沿的地区。我们在驼山石窟看到的佛教艺术,比(bǐ)中原的石窟和寺庙中的艺术形象更带有外国特征。”

跟随宁强参观完驼山石窟,已是当日(dāngrì)中午12时,“青睐”会员们下山后(hòu),又至山脚下的龙兴寺(lóngxīngsì)游览。始建于北魏时期的龙兴寺历经多朝兴衰,在明代初期被毁。如今复建后的龙兴寺占地面积300亩(mǔ),建筑金碧辉煌,一展唐宋时期皇家寺院的恢宏气势,“青州微笑”出土自此也确是(quèshì)恰如其分。文/记者韩世容

其独特性在于对(duì)外国元素的吸收

休整一夜,4月(yuè)20日上午9时,“青睐”一行来到驼山风景区。经过一个多小时的(de)攀爬,到达了驼山石窟。站在驼山石窟的入口向下俯瞰(fǔkàn),可见山脚下有“小故宫”之称的龙兴寺。

据介绍,驼山因山峦呈南北走向,望之如(rú)驼峰,故名驼山。从驼山石窟第1窟右壁“唐长安二年(nián)(702年)题记”可知,最晚至武周时期(690-705年)已有驼山寺。驼山石窟开凿(kāizáo)于山东坡近山顶(shāndǐng)处的一处石灰岩崖面上,主要包括五个石窟,自北向南依次编号为第1-5窟,另外(lìngwài)还有摩崖造像群(qún)。驼山石窟从北周开始开凿,到唐代中期完成,历时近二百年时间。驼山石窟的隋唐造像展示了(le)不同时期的艺术风格变化,隋代造像风格较为清瘦,而唐代则逐渐转向丰满圆润(yuánrùn),衣纹流畅。

驼山石窟(shíkū)的第1窟为一长方形平顶窟,后壁坛上雕一佛二弟子二菩萨,窟口内侧雕二菩萨二力士。主尊头顶高肉髻,髻犹如冠形,胸饰项圈(xiàngquān),着袒右袈裟,双手结禅定印。左右壁有后代补凿的像龛,多系武周长安年间(niánjiān)(701-704年)造(zào),这(zhè)表明该窟开凿于武周长安年间之前,为初唐(618-712年)窟。

就在(zài)第1窟前面的一小方平地上,大家面对石窟(shíkū)席地而坐。当下四周静谧,不时有虫鸣鸟叫,宁强向大家娓娓道来。“石窟艺术已经成为了(le)中华文明一个极为重要的组成部分。在研究中国(zhōngguó)石窟艺术时,我们认为(rènwéi)(rènwéi)中国最西端的石窟是(shì)新疆喀什的三仙洞的石窟,而与之相对的驼山石窟便是中国最东端的石窟。只不过,由于这里的石窟并不多,有些研究石窟的学者并没有来过驼山石窟,从而忽略了驼山石窟的独特价值。在上世纪30年代,有日本学者曾专门(zhuānmén)前来调查研究,他们声称驼山石窟是离日本最近(zuìjìn)的中国石窟,由此可见驼山石窟的重要性(zhòngyàoxìng)。我们看第1窟中一佛二弟子二菩萨二天王二力士,这是典型的唐代石窟的基本配置。但是,唐代的政治中心在长安和洛阳,青州(qīngzhōu)在唐代的价值略显不足。我认为驼山石窟的独特性(dútèxìng)就在于对外(duìwài)国元素的吸收,驼山石窟的第2石窟中就有胡人形象。不知大家是否还记得昨天(zuótiān)博物馆中的跽坐胡佣雕像,高鼻深目,是典型阿拉伯人的形象,这很可能是坐船来做生意的外国(wàiguó)人。青州,正是当时中国东部接受外来影响以及对外输出的最前沿的地区。我们在驼山石窟看到的佛教艺术,比(bǐ)中原的石窟和寺庙中的艺术形象更带有外国特征。”

跟随宁强参观完驼山石窟,已是当日(dāngrì)中午12时,“青睐”会员们下山后(hòu),又至山脚下的龙兴寺(lóngxīngsì)游览。始建于北魏时期的龙兴寺历经多朝兴衰,在明代初期被毁。如今复建后的龙兴寺占地面积300亩(mǔ),建筑金碧辉煌,一展唐宋时期皇家寺院的恢宏气势,“青州微笑”出土自此也确是(quèshì)恰如其分。文/记者韩世容

青州,作为中华(zhōnghuá)古九州之一,曾是中国古代文化南北(nánběi)交汇、东西方文化融通的重地。1996年,随着(suízhe)青州龙兴寺遗址出土了北魏至北宋时期400余尊佛教造像,青州再次惊艳了世界。

4月(yuè)18日至20日,“青睐”寻访活动来到山东省青州市,一览青州千年佛教艺术的历史与魅力。此次青州之旅,“青睐”特邀北京外国语大学(běijīngwàiguóyǔdàxué)艺术研究院教授(jiàoshòu)、敦煌(dūnhuáng)学专家宁强随行。作为上世纪七十年代后敦煌研究院接收的第一个大学生,宁强教授年轻时曾跟随段文杰院长研究敦煌文化(wénhuà)。从哈佛大学博士毕业后曾在美国耶鲁大学(měiguóyélǔdàxué)、圣地亚哥加州州立大学任教,迄今出版了《敦煌佛教艺术》等中英文专著(zhuānzhù)6部。

4月18日下午,“青睐”会员一行抵达青州。翌日早晨,在青州市博物馆正式开启此次(cǐcì)青州之旅(zhīlǚ)。

4月(yuè)18日至20日,“青睐”寻访活动来到山东省青州市,一览青州千年佛教艺术的历史与魅力。此次青州之旅,“青睐”特邀北京外国语大学(běijīngwàiguóyǔdàxué)艺术研究院教授(jiàoshòu)、敦煌(dūnhuáng)学专家宁强随行。作为上世纪七十年代后敦煌研究院接收的第一个大学生,宁强教授年轻时曾跟随段文杰院长研究敦煌文化(wénhuà)。从哈佛大学博士毕业后曾在美国耶鲁大学(měiguóyélǔdàxué)、圣地亚哥加州州立大学任教,迄今出版了《敦煌佛教艺术》等中英文专著(zhuānzhù)6部。

4月18日下午,“青睐”会员一行抵达青州。翌日早晨,在青州市博物馆正式开启此次(cǐcì)青州之旅(zhīlǚ)。

北齐贴金彩绘圆雕(yuándiāo)佛立像

青州市博物馆新馆(xīnguǎn)于2023年5月15日开放,外观采用汉唐风格,突出中国传统建筑的“高台、阙楼、坡屋顶”特色,大气磅礴。入馆后,会员们先由讲解员带领观看(guānkàn)了“信美东方第一州——青州历史陈列”展厅,了解青州悠久而辉煌的历史,之后(zhīhòu)便一头扎进“青州微笑——龙兴寺(lóngxīngsì)遗址出土佛教造像(zàoxiàng)艺术展”。

1996年,青州龙兴寺遗址出土了北魏至北宋(běisòng)时期400余尊佛(fú)教造像(zàoxiàng),因其造像数量多(duō),品种全,贴金彩绘保存好,雕刻精,跨越时间大,被评(bèipíng)为了“1996年全国十大考古新发现之一”“中国20世纪百项重大考古发现之一”,这批佛造像曾先后在中国、日本、德国、瑞士、英国、法国等(děng)十几个国家和地区展出,被誉为“改写世界美术史”的重大发现。

北齐贴金彩绘圆雕(yuándiāo)佛立像

青州市博物馆新馆(xīnguǎn)于2023年5月15日开放,外观采用汉唐风格,突出中国传统建筑的“高台、阙楼、坡屋顶”特色,大气磅礴。入馆后,会员们先由讲解员带领观看(guānkàn)了“信美东方第一州——青州历史陈列”展厅,了解青州悠久而辉煌的历史,之后(zhīhòu)便一头扎进“青州微笑——龙兴寺(lóngxīngsì)遗址出土佛教造像(zàoxiàng)艺术展”。

1996年,青州龙兴寺遗址出土了北魏至北宋(běisòng)时期400余尊佛(fú)教造像(zàoxiàng),因其造像数量多(duō),品种全,贴金彩绘保存好,雕刻精,跨越时间大,被评(bèipíng)为了“1996年全国十大考古新发现之一”“中国20世纪百项重大考古发现之一”,这批佛造像曾先后在中国、日本、德国、瑞士、英国、法国等(děng)十几个国家和地区展出,被誉为“改写世界美术史”的重大发现。

嘉宾宁强悉心为大家讲解(jiǎngjiě)

在讲解员(jiǎngjiěyuán)完成常规讲解后,宁强教授继续对龙兴寺佛(fú)造像进行了系统且发散性的赏析解读。

他(tā)先总结了龙兴寺佛造像的主要特点。首先,龙兴寺佛造像是以石雕为主,区别于敦煌的泥塑造像。“古时,石雕与泥塑的造像技法(jìfǎ)在地理上的分界线是西安。西安的兵马俑是泥塑造像,而后烧制(shāozhì)成了介于硬雕塑与软雕塑之间的材质。自(zì)西安向西(xiàngxī)的地区,主要使用泥塑造像,西安以东基本上是石雕。”

宁强进一步解释道:“材质,决定了造像风格,因而我们(wǒmen)在青州看到的(de)造像与敦煌造像的风格有着很大的区别。石雕(shídiāo)对工匠的技艺(jìyì)要求极高,因为(yīnwèi)石头(shítou)的材质特殊,必须要求他们在下(xià)刀之时非常准确,不然就无法增添修改,而敦煌的泥塑造像则比较容易修改。此外,石雕特别考验艺术家的创造性思维,因为他们创作(chuàngzuò)一件雕像,要从一块石头开始构思,如何将其打造成具有独特造型、表情的佛(fú)像。我们古人常说‘意在笔先’,即想法装在心中,才敢开始创作。他们使用的石头是石灰石,这种材质的石头较脆,加工时尤其困难,比如造型时一不留神,鼻梁的位置就有可能震碎。所以,当时创造出龙兴寺(lóngxīngsì)佛造像的艺术家们,有着极高的技术和想象力。”

龙兴寺佛造像第二个特点(tèdiǎn)是以尊像为主。尊像,即佛陀、菩萨、罗汉以及弟子的形象的统称。“莫高窟、麦积山石窟、克孜尔石窟的壁画和浮雕很多都是佛教经典(jīngdiǎn)演义,表达着极为丰富的故事性的内容。而在(zài)青州很少能见到故事性的雕刻,龙兴寺佛造像都是独立(dúlì)的尊像,主要(zhǔyào)是供人们礼拜的。”

最后一点,也是(shì)(shì)龙兴寺佛(fú)造像最主要的特点是它具有独特的“青州微笑(wēixiào)”。宁强笑谈这种佛造像的微笑只能(néng)在青州才看得到,没有(méiyǒu)“敦煌微笑”是因为佛教艺术讲究的是庄严性,“我们中国历史上最开始没有‘庄严’一词(yīcí),是语言天才鸠摩(mó)罗什将梵文中的词语翻译成为了‘庄严’二字。我们现在理解的庄严,是有神圣的、威严的、受人尊敬的含义。而龙兴寺佛造像并不庄严,而是有趣的,带给(dàigěi)大家人间温暖的,它不讲究神性,突出(tūchū)的是人性,我们能从‘青州微笑’中看到人间烟火气。但我所说的烟火气并非市井气,它展现的是积极的一面,是人性与文明之美,突出美好与温暖。所以,我认为龙兴寺佛造像值得我们反复观看。”

嘉宾宁强悉心为大家讲解(jiǎngjiě)

在讲解员(jiǎngjiěyuán)完成常规讲解后,宁强教授继续对龙兴寺佛(fú)造像进行了系统且发散性的赏析解读。

他(tā)先总结了龙兴寺佛造像的主要特点。首先,龙兴寺佛造像是以石雕为主,区别于敦煌的泥塑造像。“古时,石雕与泥塑的造像技法(jìfǎ)在地理上的分界线是西安。西安的兵马俑是泥塑造像,而后烧制(shāozhì)成了介于硬雕塑与软雕塑之间的材质。自(zì)西安向西(xiàngxī)的地区,主要使用泥塑造像,西安以东基本上是石雕。”

宁强进一步解释道:“材质,决定了造像风格,因而我们(wǒmen)在青州看到的(de)造像与敦煌造像的风格有着很大的区别。石雕(shídiāo)对工匠的技艺(jìyì)要求极高,因为(yīnwèi)石头(shítou)的材质特殊,必须要求他们在下(xià)刀之时非常准确,不然就无法增添修改,而敦煌的泥塑造像则比较容易修改。此外,石雕特别考验艺术家的创造性思维,因为他们创作(chuàngzuò)一件雕像,要从一块石头开始构思,如何将其打造成具有独特造型、表情的佛(fú)像。我们古人常说‘意在笔先’,即想法装在心中,才敢开始创作。他们使用的石头是石灰石,这种材质的石头较脆,加工时尤其困难,比如造型时一不留神,鼻梁的位置就有可能震碎。所以,当时创造出龙兴寺(lóngxīngsì)佛造像的艺术家们,有着极高的技术和想象力。”

龙兴寺佛造像第二个特点(tèdiǎn)是以尊像为主。尊像,即佛陀、菩萨、罗汉以及弟子的形象的统称。“莫高窟、麦积山石窟、克孜尔石窟的壁画和浮雕很多都是佛教经典(jīngdiǎn)演义,表达着极为丰富的故事性的内容。而在(zài)青州很少能见到故事性的雕刻,龙兴寺佛造像都是独立(dúlì)的尊像,主要(zhǔyào)是供人们礼拜的。”

最后一点,也是(shì)(shì)龙兴寺佛(fú)造像最主要的特点是它具有独特的“青州微笑(wēixiào)”。宁强笑谈这种佛造像的微笑只能(néng)在青州才看得到,没有(méiyǒu)“敦煌微笑”是因为佛教艺术讲究的是庄严性,“我们中国历史上最开始没有‘庄严’一词(yīcí),是语言天才鸠摩(mó)罗什将梵文中的词语翻译成为了‘庄严’二字。我们现在理解的庄严,是有神圣的、威严的、受人尊敬的含义。而龙兴寺佛造像并不庄严,而是有趣的,带给(dàigěi)大家人间温暖的,它不讲究神性,突出(tūchū)的是人性,我们能从‘青州微笑’中看到人间烟火气。但我所说的烟火气并非市井气,它展现的是积极的一面,是人性与文明之美,突出美好与温暖。所以,我认为龙兴寺佛造像值得我们反复观看。”

塑像细节处理得(dé)极为精细

手指细节(xìjié)显示高超技艺

一走进“青州微笑”的展厅,众人(zhòngrén)便围观起一尊北齐贴金彩绘圆雕佛立像。这尊佛造像为石灰石质,高115厘米(límǐ)、宽30厘米、厚23厘米,螺发,肉髻(ròujì)微凸,眉清目秀,面带微笑,手施无畏、与(yǔ)愿印,身着田相通肩袈裟,跣足立莲台上,造像面、手、足保留有贴金。

面对这尊佛像,宁强感叹道,龙兴寺佛造像是真正的(de)“高手”所创造出来的,佛像不仅拥有表情和(hé)情绪,还在许多细节上处理得极为精细,比如眼睫毛、眉毛(méimáo)、手指等。除此之外,这些“高手”还为佛像营造出了宁静、欢欣的氛围。“心生欢喜,是佛教追求的至(zhì)高境界。无缘由的心生欢喜,正是觉悟的一种形式。我们(wǒmen)看(kàn)龙兴寺佛造像的时候,甚至不需要(xūyào)懂得石雕的技法,也不需要研究佛像的身体比例是否合理,仅仅单纯地观看和欣赏(xīnshǎng),‘青州微笑’就能让我们心生欢喜。这是一种心灵交流的过程。”

据介绍,这(zhè)尊佛像的(de)(de)肉髻及佛衣边缘饰为石青色,袈裟的田相衣纹由朱砂、石绿、赭石、宝蓝等矿物质颜料绘成,边框中的三角、菱形等装饰花纹带由黄金制成。宁强向“青睐”会员着重解读了这尊立像的手印(shǒuyìn)与袈裟的样式,“右手向上、左手向下的姿态为接引的手印,因此这尊佛像是阿弥陀佛像。同时,他(tā)脚踩莲花,展现出一种幸福(xìngfú)和(hé)满足的笑容。彼土世界莲花满地,人们相信在见到这尊佛的时候,是从一个纷扰的人世间去到极乐世界的过程。世界上最初对莲花赋予这一作用和意义的地区,是在两河流域。再看他身着的袈裟,这是一种田相纹(tiánxiāngwén)袈裟,是高级僧人的象征,只有佛像和得道高僧才(cái)有资格穿(chuān)。这尊佛像的袈裟是用金线装饰的,而且现在还能隐约看到手掌、脸庞和脖子(bózi)都是贴过金箔的,这正是所谓的‘重塑金身’。”

现场有“青睐”会员提出“穿袈裟是右袒还是左袒(zuǒtǎn)”的问题,宁强(níngqiáng)回答道(dào):“就像我们(wǒmen)刚刚看到的佛造像,中国的袈裟穿法是两肩都要遮盖住。右袒的意思是上半身的右半边要袒露出来,关于右袒的最早记载可见于司马迁的《史记》。刘邦(liúbāng)去世后,吕后专权,当时有一位名叫周勃的太尉,先发制人粉碎了吕后的政变,他夺取了吕氏在卫队中的兵权,并提出‘为(wèi)吕氏者右袒,为刘氏者左袒’,意为拥护吕氏的露出右胳膊,拥护刘氏的露出左胳膊,所以左袒或是右袒都是表示忠诚的意思。两河(liǎnghé)流域很早就出现了右袒的穿着,当人们走进神庙时,右袒是虔诚(qiánchéng)的标志。而这(zhè)一习惯从两河流域传到(chuándào)印度,再经丝绸之路传入中国,我们又融入了自己的文化习俗,用右袒表示忠诚。这些流传的脉络很有趣,我们可以得见东西方的文化交流真是无处不在(wúchǔbùzài)。”

宁强继续引导着大家欣赏:“我们注意看手指的指尖是(shì)微微(wēiwēi)翘起的,当时的工匠对手指的处理非常生动。一般在壁画中,手指会被画得(dé)很细,但很多雕塑的手则被打造得很粗,可见当时青州工匠们的技艺之高(zhīgāo)。”

塑像细节处理得(dé)极为精细

手指细节(xìjié)显示高超技艺

一走进“青州微笑”的展厅,众人(zhòngrén)便围观起一尊北齐贴金彩绘圆雕佛立像。这尊佛造像为石灰石质,高115厘米(límǐ)、宽30厘米、厚23厘米,螺发,肉髻(ròujì)微凸,眉清目秀,面带微笑,手施无畏、与(yǔ)愿印,身着田相通肩袈裟,跣足立莲台上,造像面、手、足保留有贴金。

面对这尊佛像,宁强感叹道,龙兴寺佛造像是真正的(de)“高手”所创造出来的,佛像不仅拥有表情和(hé)情绪,还在许多细节上处理得极为精细,比如眼睫毛、眉毛(méimáo)、手指等。除此之外,这些“高手”还为佛像营造出了宁静、欢欣的氛围。“心生欢喜,是佛教追求的至(zhì)高境界。无缘由的心生欢喜,正是觉悟的一种形式。我们(wǒmen)看(kàn)龙兴寺佛造像的时候,甚至不需要(xūyào)懂得石雕的技法,也不需要研究佛像的身体比例是否合理,仅仅单纯地观看和欣赏(xīnshǎng),‘青州微笑’就能让我们心生欢喜。这是一种心灵交流的过程。”

据介绍,这(zhè)尊佛像的(de)(de)肉髻及佛衣边缘饰为石青色,袈裟的田相衣纹由朱砂、石绿、赭石、宝蓝等矿物质颜料绘成,边框中的三角、菱形等装饰花纹带由黄金制成。宁强向“青睐”会员着重解读了这尊立像的手印(shǒuyìn)与袈裟的样式,“右手向上、左手向下的姿态为接引的手印,因此这尊佛像是阿弥陀佛像。同时,他(tā)脚踩莲花,展现出一种幸福(xìngfú)和(hé)满足的笑容。彼土世界莲花满地,人们相信在见到这尊佛的时候,是从一个纷扰的人世间去到极乐世界的过程。世界上最初对莲花赋予这一作用和意义的地区,是在两河流域。再看他身着的袈裟,这是一种田相纹(tiánxiāngwén)袈裟,是高级僧人的象征,只有佛像和得道高僧才(cái)有资格穿(chuān)。这尊佛像的袈裟是用金线装饰的,而且现在还能隐约看到手掌、脸庞和脖子(bózi)都是贴过金箔的,这正是所谓的‘重塑金身’。”

现场有“青睐”会员提出“穿袈裟是右袒还是左袒(zuǒtǎn)”的问题,宁强(níngqiáng)回答道(dào):“就像我们(wǒmen)刚刚看到的佛造像,中国的袈裟穿法是两肩都要遮盖住。右袒的意思是上半身的右半边要袒露出来,关于右袒的最早记载可见于司马迁的《史记》。刘邦(liúbāng)去世后,吕后专权,当时有一位名叫周勃的太尉,先发制人粉碎了吕后的政变,他夺取了吕氏在卫队中的兵权,并提出‘为(wèi)吕氏者右袒,为刘氏者左袒’,意为拥护吕氏的露出右胳膊,拥护刘氏的露出左胳膊,所以左袒或是右袒都是表示忠诚的意思。两河(liǎnghé)流域很早就出现了右袒的穿着,当人们走进神庙时,右袒是虔诚(qiánchéng)的标志。而这(zhè)一习惯从两河流域传到(chuándào)印度,再经丝绸之路传入中国,我们又融入了自己的文化习俗,用右袒表示忠诚。这些流传的脉络很有趣,我们可以得见东西方的文化交流真是无处不在(wúchǔbùzài)。”

宁强继续引导着大家欣赏:“我们注意看手指的指尖是(shì)微微(wēiwēi)翘起的,当时的工匠对手指的处理非常生动。一般在壁画中,手指会被画得(dé)很细,但很多雕塑的手则被打造得很粗,可见当时青州工匠们的技艺之高(zhīgāo)。”

北齐贴金彩绘石雕(shídiāo)思惟菩萨像

思惟菩萨(púsà)花冠上的连珠纹

在宁强的(de)(de)带领下,“青睐”会员们又来到北魏晚期的贴金彩绘背屏式佛(fú)菩萨三尊(sānzūn)像面前驻足。这尊造像依旧是石灰石质,残高108厘米(límǐ),宽74厘米,厚15厘米,主尊螺发高髻,皮肤裸露处(chù)可见贴金残余,面带微笑(miàndàiwēixiào),双手残缺,跣足立莲台之上;两尊胁侍菩萨分布左右,手持香囊和莲蕾,跣足立于莲台之上。宁强告诉大家,与圆雕(yuándiāo)立像不同,这尊背屏式雕像属于高浮雕作品,“圆雕是独立的一尊雕塑,而这件高浮雕是从平面的背屏突出出来的。值得注意的是,这种背屏式造型可以靠墙(kàoqiáng)而立(érlì),它的主要作用是便于放在寺庙进行供养。比如有人想要供养佛像,可以先请工匠制作这样一尊造像,定制完成后送到寺院,将其安放在某处,便完成了一个供养过程。”

另一旁是东魏贴金彩绘石雕三尊造像(zàoxiàng),通高310厘米(límǐ),佛面相方圆丰满,螺发高髻,面部残留贴金,着褒衣博带(bāoyībódài)装,大衣显厚重,表面很少刻画衣纹。二胁侍分别由二龙口中(kǒuzhōng)吐出的长茎(zhǎngjīng)莲花与荷叶承托,三主像上方(shàngfāng)有8身伎乐飞天呈弧形飞舞,最上部中央是一座亭阁式覆钵塔。此像最薄处仅4厘米,最厚处达40厘米,双手缺失,有修补痕迹。

宁强认为这尊造像做得更加细腻生动,特别是造像脚下的(de)龙与头上的飞天,线条(xiàntiáo)优美。他指着一尊飞天,向大家提问:“你们能看出来(lái)倒数第二个飞天手拿(ná)的是什么乐器(yuèqì)吗?”见会员们不解,宁强笑道:“其实,这个飞天的手上没有乐器,她只是在舞蹈(wǔdǎo)。那一部分线条是当时汉族人舞蹈时宽阔(kuānkuò)的长袖,所以这个飞天是在舞动自己的长袖。而(ér)西域和南亚的舞蹈画面是以手掌和手臂裸露的线条为主,这与汉族展现的衣服线条是有区别的。所以,当我们看到西域的飞天时,她们的身上(shēnshàng)都是挂着长长的飘带,被称为天衣,即天人所着之衣,天衣无缝一词便是从此而来。”

集体用午餐后,“青睐”一行再次进入博物馆,宁强从一尊思惟菩萨像开启了下午的观赏。这尊北齐贴金彩绘石雕思惟菩萨像,通高90厘米,为圆雕坐像。菩萨面相圆润(yuánrùn),贴金花冠上(shàng)施红彩(hóngcǎi),镶金边绿彩宝(lǜcǎibǎo)缯垂直耳下,袒上身,颈佩项圈,着红色披帛,下身着束腰长裙,半跏趺坐于束腰座上,左手下垂(xiàchuí)扶膝,右手上举支颐。座下雕刻一飞龙,口吐莲叶、莲蕾,菩萨左脚(zuǒjiǎo)踩莲蕾上。

宁强特别提示大家看佛像头顶花冠上的(de)纹样,上面一圈(yīquān)彼此相连的圆形花纹名为“连珠纹”。“连珠纹曾出现在(zài)中国(zhōngguó)的彩陶文化(wénhuà)中,但并不流行,因为它不是(shì)我们中国的传统纹样,而是古波斯萨珊王朝最为(zuìwèi)流行的花纹,也就是在伊朗真正流行并将其规范化使用的。不过,最早的连珠纹可以(kěyǐ)追溯至两河流域,在古埃及的墓葬中就有连珠纹。这尊思惟菩萨造于北齐(běiqí)时期,当时的丝绸之路再次兴旺,所以我们在莫高窟中也能看到很多连珠纹的存在,尤其在壁画和彩塑上,常常被(bèi)画于袈裟和身体上面。尽管青州已(yǐ)是中国佛教艺术发展的最东端的地区,也能看到当时连珠纹的流行。虽然北齐与西边的北周在政治上是分开的,但在宗教艺术文化上没有分开,这连珠纹,恰好是一个小小的证明。”

在展厅中,有一排展柜存放着不同的佛头、断臂、残手、飞天等佛造像的局部,宁强借此向(xiàng)大家(dàjiā)简述了中国历史上的“三武一宗灭法”。

“龙兴寺佛造像是集中发现的,并不是(búshì)四处分散。因为在当时的灭佛事件中,人们把这些造像当成人类看待,而不是单纯将其当作(dàngzuò)艺术品,所以他们在砸毁佛像之后,会(huì)举行掩埋的仪式,比如会有焚香、念经以及超度等形式。我们曾在济南地区以及中原地区都(dōu)发现过(guò)类似的佛造像埋葬地。”

此外,龙兴寺还出土了北宋时期的佛造像,这些佛造像被埋时间可能(kěnéng)为宋朝末年,即“道君皇帝”宋徽宗灭佛之时(zhīshí)。因宋徽宗崇信道教,将佛寺统统改为道观,当时(dāngshí)佛教的僧侣和信徒为防止佛像损毁,就将佛像埋入(máirù)地下。

回顾当日的(de)观赏过程时,宁强再次感叹:“今天我们看到的佛造像的脸、眼睛和笑容就是历史(lìshǐ)上青州人的脸、眼睛和笑容,而不是犍陀罗艺术风格。青州的佛造像,他们传达的情感(qínggǎn)是青州本地人的情感。”

北齐贴金彩绘石雕(shídiāo)思惟菩萨像

思惟菩萨(púsà)花冠上的连珠纹

在宁强的(de)(de)带领下,“青睐”会员们又来到北魏晚期的贴金彩绘背屏式佛(fú)菩萨三尊(sānzūn)像面前驻足。这尊造像依旧是石灰石质,残高108厘米(límǐ),宽74厘米,厚15厘米,主尊螺发高髻,皮肤裸露处(chù)可见贴金残余,面带微笑(miàndàiwēixiào),双手残缺,跣足立莲台之上;两尊胁侍菩萨分布左右,手持香囊和莲蕾,跣足立于莲台之上。宁强告诉大家,与圆雕(yuándiāo)立像不同,这尊背屏式雕像属于高浮雕作品,“圆雕是独立的一尊雕塑,而这件高浮雕是从平面的背屏突出出来的。值得注意的是,这种背屏式造型可以靠墙(kàoqiáng)而立(érlì),它的主要作用是便于放在寺庙进行供养。比如有人想要供养佛像,可以先请工匠制作这样一尊造像,定制完成后送到寺院,将其安放在某处,便完成了一个供养过程。”

另一旁是东魏贴金彩绘石雕三尊造像(zàoxiàng),通高310厘米(límǐ),佛面相方圆丰满,螺发高髻,面部残留贴金,着褒衣博带(bāoyībódài)装,大衣显厚重,表面很少刻画衣纹。二胁侍分别由二龙口中(kǒuzhōng)吐出的长茎(zhǎngjīng)莲花与荷叶承托,三主像上方(shàngfāng)有8身伎乐飞天呈弧形飞舞,最上部中央是一座亭阁式覆钵塔。此像最薄处仅4厘米,最厚处达40厘米,双手缺失,有修补痕迹。

宁强认为这尊造像做得更加细腻生动,特别是造像脚下的(de)龙与头上的飞天,线条(xiàntiáo)优美。他指着一尊飞天,向大家提问:“你们能看出来(lái)倒数第二个飞天手拿(ná)的是什么乐器(yuèqì)吗?”见会员们不解,宁强笑道:“其实,这个飞天的手上没有乐器,她只是在舞蹈(wǔdǎo)。那一部分线条是当时汉族人舞蹈时宽阔(kuānkuò)的长袖,所以这个飞天是在舞动自己的长袖。而(ér)西域和南亚的舞蹈画面是以手掌和手臂裸露的线条为主,这与汉族展现的衣服线条是有区别的。所以,当我们看到西域的飞天时,她们的身上(shēnshàng)都是挂着长长的飘带,被称为天衣,即天人所着之衣,天衣无缝一词便是从此而来。”

集体用午餐后,“青睐”一行再次进入博物馆,宁强从一尊思惟菩萨像开启了下午的观赏。这尊北齐贴金彩绘石雕思惟菩萨像,通高90厘米,为圆雕坐像。菩萨面相圆润(yuánrùn),贴金花冠上(shàng)施红彩(hóngcǎi),镶金边绿彩宝(lǜcǎibǎo)缯垂直耳下,袒上身,颈佩项圈,着红色披帛,下身着束腰长裙,半跏趺坐于束腰座上,左手下垂(xiàchuí)扶膝,右手上举支颐。座下雕刻一飞龙,口吐莲叶、莲蕾,菩萨左脚(zuǒjiǎo)踩莲蕾上。

宁强特别提示大家看佛像头顶花冠上的(de)纹样,上面一圈(yīquān)彼此相连的圆形花纹名为“连珠纹”。“连珠纹曾出现在(zài)中国(zhōngguó)的彩陶文化(wénhuà)中,但并不流行,因为它不是(shì)我们中国的传统纹样,而是古波斯萨珊王朝最为(zuìwèi)流行的花纹,也就是在伊朗真正流行并将其规范化使用的。不过,最早的连珠纹可以(kěyǐ)追溯至两河流域,在古埃及的墓葬中就有连珠纹。这尊思惟菩萨造于北齐(běiqí)时期,当时的丝绸之路再次兴旺,所以我们在莫高窟中也能看到很多连珠纹的存在,尤其在壁画和彩塑上,常常被(bèi)画于袈裟和身体上面。尽管青州已(yǐ)是中国佛教艺术发展的最东端的地区,也能看到当时连珠纹的流行。虽然北齐与西边的北周在政治上是分开的,但在宗教艺术文化上没有分开,这连珠纹,恰好是一个小小的证明。”

在展厅中,有一排展柜存放着不同的佛头、断臂、残手、飞天等佛造像的局部,宁强借此向(xiàng)大家(dàjiā)简述了中国历史上的“三武一宗灭法”。

“龙兴寺佛造像是集中发现的,并不是(búshì)四处分散。因为在当时的灭佛事件中,人们把这些造像当成人类看待,而不是单纯将其当作(dàngzuò)艺术品,所以他们在砸毁佛像之后,会(huì)举行掩埋的仪式,比如会有焚香、念经以及超度等形式。我们曾在济南地区以及中原地区都(dōu)发现过(guò)类似的佛造像埋葬地。”

此外,龙兴寺还出土了北宋时期的佛造像,这些佛造像被埋时间可能(kěnéng)为宋朝末年,即“道君皇帝”宋徽宗灭佛之时(zhīshí)。因宋徽宗崇信道教,将佛寺统统改为道观,当时(dāngshí)佛教的僧侣和信徒为防止佛像损毁,就将佛像埋入(máirù)地下。

回顾当日的(de)观赏过程时,宁强再次感叹:“今天我们看到的佛造像的脸、眼睛和笑容就是历史(lìshǐ)上青州人的脸、眼睛和笑容,而不是犍陀罗艺术风格。青州的佛造像,他们传达的情感(qínggǎn)是青州本地人的情感。”

其独特性在于对(duì)外国元素的吸收

休整一夜,4月(yuè)20日上午9时,“青睐”一行来到驼山风景区。经过一个多小时的(de)攀爬,到达了驼山石窟。站在驼山石窟的入口向下俯瞰(fǔkàn),可见山脚下有“小故宫”之称的龙兴寺。

据介绍,驼山因山峦呈南北走向,望之如(rú)驼峰,故名驼山。从驼山石窟第1窟右壁“唐长安二年(nián)(702年)题记”可知,最晚至武周时期(690-705年)已有驼山寺。驼山石窟开凿(kāizáo)于山东坡近山顶(shāndǐng)处的一处石灰岩崖面上,主要包括五个石窟,自北向南依次编号为第1-5窟,另外(lìngwài)还有摩崖造像群(qún)。驼山石窟从北周开始开凿,到唐代中期完成,历时近二百年时间。驼山石窟的隋唐造像展示了(le)不同时期的艺术风格变化,隋代造像风格较为清瘦,而唐代则逐渐转向丰满圆润(yuánrùn),衣纹流畅。

驼山石窟(shíkū)的第1窟为一长方形平顶窟,后壁坛上雕一佛二弟子二菩萨,窟口内侧雕二菩萨二力士。主尊头顶高肉髻,髻犹如冠形,胸饰项圈(xiàngquān),着袒右袈裟,双手结禅定印。左右壁有后代补凿的像龛,多系武周长安年间(niánjiān)(701-704年)造(zào),这(zhè)表明该窟开凿于武周长安年间之前,为初唐(618-712年)窟。

就在(zài)第1窟前面的一小方平地上,大家面对石窟(shíkū)席地而坐。当下四周静谧,不时有虫鸣鸟叫,宁强向大家娓娓道来。“石窟艺术已经成为了(le)中华文明一个极为重要的组成部分。在研究中国(zhōngguó)石窟艺术时,我们认为(rènwéi)(rènwéi)中国最西端的石窟是(shì)新疆喀什的三仙洞的石窟,而与之相对的驼山石窟便是中国最东端的石窟。只不过,由于这里的石窟并不多,有些研究石窟的学者并没有来过驼山石窟,从而忽略了驼山石窟的独特价值。在上世纪30年代,有日本学者曾专门(zhuānmén)前来调查研究,他们声称驼山石窟是离日本最近(zuìjìn)的中国石窟,由此可见驼山石窟的重要性(zhòngyàoxìng)。我们看第1窟中一佛二弟子二菩萨二天王二力士,这是典型的唐代石窟的基本配置。但是,唐代的政治中心在长安和洛阳,青州(qīngzhōu)在唐代的价值略显不足。我认为驼山石窟的独特性(dútèxìng)就在于对外(duìwài)国元素的吸收,驼山石窟的第2石窟中就有胡人形象。不知大家是否还记得昨天(zuótiān)博物馆中的跽坐胡佣雕像,高鼻深目,是典型阿拉伯人的形象,这很可能是坐船来做生意的外国(wàiguó)人。青州,正是当时中国东部接受外来影响以及对外输出的最前沿的地区。我们在驼山石窟看到的佛教艺术,比(bǐ)中原的石窟和寺庙中的艺术形象更带有外国特征。”

跟随宁强参观完驼山石窟,已是当日(dāngrì)中午12时,“青睐”会员们下山后(hòu),又至山脚下的龙兴寺(lóngxīngsì)游览。始建于北魏时期的龙兴寺历经多朝兴衰,在明代初期被毁。如今复建后的龙兴寺占地面积300亩(mǔ),建筑金碧辉煌,一展唐宋时期皇家寺院的恢宏气势,“青州微笑”出土自此也确是(quèshì)恰如其分。文/记者韩世容

其独特性在于对(duì)外国元素的吸收

休整一夜,4月(yuè)20日上午9时,“青睐”一行来到驼山风景区。经过一个多小时的(de)攀爬,到达了驼山石窟。站在驼山石窟的入口向下俯瞰(fǔkàn),可见山脚下有“小故宫”之称的龙兴寺。

据介绍,驼山因山峦呈南北走向,望之如(rú)驼峰,故名驼山。从驼山石窟第1窟右壁“唐长安二年(nián)(702年)题记”可知,最晚至武周时期(690-705年)已有驼山寺。驼山石窟开凿(kāizáo)于山东坡近山顶(shāndǐng)处的一处石灰岩崖面上,主要包括五个石窟,自北向南依次编号为第1-5窟,另外(lìngwài)还有摩崖造像群(qún)。驼山石窟从北周开始开凿,到唐代中期完成,历时近二百年时间。驼山石窟的隋唐造像展示了(le)不同时期的艺术风格变化,隋代造像风格较为清瘦,而唐代则逐渐转向丰满圆润(yuánrùn),衣纹流畅。

驼山石窟(shíkū)的第1窟为一长方形平顶窟,后壁坛上雕一佛二弟子二菩萨,窟口内侧雕二菩萨二力士。主尊头顶高肉髻,髻犹如冠形,胸饰项圈(xiàngquān),着袒右袈裟,双手结禅定印。左右壁有后代补凿的像龛,多系武周长安年间(niánjiān)(701-704年)造(zào),这(zhè)表明该窟开凿于武周长安年间之前,为初唐(618-712年)窟。

就在(zài)第1窟前面的一小方平地上,大家面对石窟(shíkū)席地而坐。当下四周静谧,不时有虫鸣鸟叫,宁强向大家娓娓道来。“石窟艺术已经成为了(le)中华文明一个极为重要的组成部分。在研究中国(zhōngguó)石窟艺术时,我们认为(rènwéi)(rènwéi)中国最西端的石窟是(shì)新疆喀什的三仙洞的石窟,而与之相对的驼山石窟便是中国最东端的石窟。只不过,由于这里的石窟并不多,有些研究石窟的学者并没有来过驼山石窟,从而忽略了驼山石窟的独特价值。在上世纪30年代,有日本学者曾专门(zhuānmén)前来调查研究,他们声称驼山石窟是离日本最近(zuìjìn)的中国石窟,由此可见驼山石窟的重要性(zhòngyàoxìng)。我们看第1窟中一佛二弟子二菩萨二天王二力士,这是典型的唐代石窟的基本配置。但是,唐代的政治中心在长安和洛阳,青州(qīngzhōu)在唐代的价值略显不足。我认为驼山石窟的独特性(dútèxìng)就在于对外(duìwài)国元素的吸收,驼山石窟的第2石窟中就有胡人形象。不知大家是否还记得昨天(zuótiān)博物馆中的跽坐胡佣雕像,高鼻深目,是典型阿拉伯人的形象,这很可能是坐船来做生意的外国(wàiguó)人。青州,正是当时中国东部接受外来影响以及对外输出的最前沿的地区。我们在驼山石窟看到的佛教艺术,比(bǐ)中原的石窟和寺庙中的艺术形象更带有外国特征。”

跟随宁强参观完驼山石窟,已是当日(dāngrì)中午12时,“青睐”会员们下山后(hòu),又至山脚下的龙兴寺(lóngxīngsì)游览。始建于北魏时期的龙兴寺历经多朝兴衰,在明代初期被毁。如今复建后的龙兴寺占地面积300亩(mǔ),建筑金碧辉煌,一展唐宋时期皇家寺院的恢宏气势,“青州微笑”出土自此也确是(quèshì)恰如其分。文/记者韩世容

4月(yuè)18日至20日,“青睐”寻访活动来到山东省青州市,一览青州千年佛教艺术的历史与魅力。此次青州之旅,“青睐”特邀北京外国语大学(běijīngwàiguóyǔdàxué)艺术研究院教授(jiàoshòu)、敦煌(dūnhuáng)学专家宁强随行。作为上世纪七十年代后敦煌研究院接收的第一个大学生,宁强教授年轻时曾跟随段文杰院长研究敦煌文化(wénhuà)。从哈佛大学博士毕业后曾在美国耶鲁大学(měiguóyélǔdàxué)、圣地亚哥加州州立大学任教,迄今出版了《敦煌佛教艺术》等中英文专著(zhuānzhù)6部。

4月18日下午,“青睐”会员一行抵达青州。翌日早晨,在青州市博物馆正式开启此次(cǐcì)青州之旅(zhīlǚ)。

4月(yuè)18日至20日,“青睐”寻访活动来到山东省青州市,一览青州千年佛教艺术的历史与魅力。此次青州之旅,“青睐”特邀北京外国语大学(běijīngwàiguóyǔdàxué)艺术研究院教授(jiàoshòu)、敦煌(dūnhuáng)学专家宁强随行。作为上世纪七十年代后敦煌研究院接收的第一个大学生,宁强教授年轻时曾跟随段文杰院长研究敦煌文化(wénhuà)。从哈佛大学博士毕业后曾在美国耶鲁大学(měiguóyélǔdàxué)、圣地亚哥加州州立大学任教,迄今出版了《敦煌佛教艺术》等中英文专著(zhuānzhù)6部。

4月18日下午,“青睐”会员一行抵达青州。翌日早晨,在青州市博物馆正式开启此次(cǐcì)青州之旅(zhīlǚ)。

北齐贴金彩绘圆雕(yuándiāo)佛立像

青州市博物馆新馆(xīnguǎn)于2023年5月15日开放,外观采用汉唐风格,突出中国传统建筑的“高台、阙楼、坡屋顶”特色,大气磅礴。入馆后,会员们先由讲解员带领观看(guānkàn)了“信美东方第一州——青州历史陈列”展厅,了解青州悠久而辉煌的历史,之后(zhīhòu)便一头扎进“青州微笑——龙兴寺(lóngxīngsì)遗址出土佛教造像(zàoxiàng)艺术展”。

1996年,青州龙兴寺遗址出土了北魏至北宋(běisòng)时期400余尊佛(fú)教造像(zàoxiàng),因其造像数量多(duō),品种全,贴金彩绘保存好,雕刻精,跨越时间大,被评(bèipíng)为了“1996年全国十大考古新发现之一”“中国20世纪百项重大考古发现之一”,这批佛造像曾先后在中国、日本、德国、瑞士、英国、法国等(děng)十几个国家和地区展出,被誉为“改写世界美术史”的重大发现。

北齐贴金彩绘圆雕(yuándiāo)佛立像

青州市博物馆新馆(xīnguǎn)于2023年5月15日开放,外观采用汉唐风格,突出中国传统建筑的“高台、阙楼、坡屋顶”特色,大气磅礴。入馆后,会员们先由讲解员带领观看(guānkàn)了“信美东方第一州——青州历史陈列”展厅,了解青州悠久而辉煌的历史,之后(zhīhòu)便一头扎进“青州微笑——龙兴寺(lóngxīngsì)遗址出土佛教造像(zàoxiàng)艺术展”。

1996年,青州龙兴寺遗址出土了北魏至北宋(běisòng)时期400余尊佛(fú)教造像(zàoxiàng),因其造像数量多(duō),品种全,贴金彩绘保存好,雕刻精,跨越时间大,被评(bèipíng)为了“1996年全国十大考古新发现之一”“中国20世纪百项重大考古发现之一”,这批佛造像曾先后在中国、日本、德国、瑞士、英国、法国等(děng)十几个国家和地区展出,被誉为“改写世界美术史”的重大发现。

嘉宾宁强悉心为大家讲解(jiǎngjiě)

在讲解员(jiǎngjiěyuán)完成常规讲解后,宁强教授继续对龙兴寺佛(fú)造像进行了系统且发散性的赏析解读。

他(tā)先总结了龙兴寺佛造像的主要特点。首先,龙兴寺佛造像是以石雕为主,区别于敦煌的泥塑造像。“古时,石雕与泥塑的造像技法(jìfǎ)在地理上的分界线是西安。西安的兵马俑是泥塑造像,而后烧制(shāozhì)成了介于硬雕塑与软雕塑之间的材质。自(zì)西安向西(xiàngxī)的地区,主要使用泥塑造像,西安以东基本上是石雕。”

宁强进一步解释道:“材质,决定了造像风格,因而我们(wǒmen)在青州看到的(de)造像与敦煌造像的风格有着很大的区别。石雕(shídiāo)对工匠的技艺(jìyì)要求极高,因为(yīnwèi)石头(shítou)的材质特殊,必须要求他们在下(xià)刀之时非常准确,不然就无法增添修改,而敦煌的泥塑造像则比较容易修改。此外,石雕特别考验艺术家的创造性思维,因为他们创作(chuàngzuò)一件雕像,要从一块石头开始构思,如何将其打造成具有独特造型、表情的佛(fú)像。我们古人常说‘意在笔先’,即想法装在心中,才敢开始创作。他们使用的石头是石灰石,这种材质的石头较脆,加工时尤其困难,比如造型时一不留神,鼻梁的位置就有可能震碎。所以,当时创造出龙兴寺(lóngxīngsì)佛造像的艺术家们,有着极高的技术和想象力。”

龙兴寺佛造像第二个特点(tèdiǎn)是以尊像为主。尊像,即佛陀、菩萨、罗汉以及弟子的形象的统称。“莫高窟、麦积山石窟、克孜尔石窟的壁画和浮雕很多都是佛教经典(jīngdiǎn)演义,表达着极为丰富的故事性的内容。而在(zài)青州很少能见到故事性的雕刻,龙兴寺佛造像都是独立(dúlì)的尊像,主要(zhǔyào)是供人们礼拜的。”

最后一点,也是(shì)(shì)龙兴寺佛(fú)造像最主要的特点是它具有独特的“青州微笑(wēixiào)”。宁强笑谈这种佛造像的微笑只能(néng)在青州才看得到,没有(méiyǒu)“敦煌微笑”是因为佛教艺术讲究的是庄严性,“我们中国历史上最开始没有‘庄严’一词(yīcí),是语言天才鸠摩(mó)罗什将梵文中的词语翻译成为了‘庄严’二字。我们现在理解的庄严,是有神圣的、威严的、受人尊敬的含义。而龙兴寺佛造像并不庄严,而是有趣的,带给(dàigěi)大家人间温暖的,它不讲究神性,突出(tūchū)的是人性,我们能从‘青州微笑’中看到人间烟火气。但我所说的烟火气并非市井气,它展现的是积极的一面,是人性与文明之美,突出美好与温暖。所以,我认为龙兴寺佛造像值得我们反复观看。”

嘉宾宁强悉心为大家讲解(jiǎngjiě)

在讲解员(jiǎngjiěyuán)完成常规讲解后,宁强教授继续对龙兴寺佛(fú)造像进行了系统且发散性的赏析解读。

他(tā)先总结了龙兴寺佛造像的主要特点。首先,龙兴寺佛造像是以石雕为主,区别于敦煌的泥塑造像。“古时,石雕与泥塑的造像技法(jìfǎ)在地理上的分界线是西安。西安的兵马俑是泥塑造像,而后烧制(shāozhì)成了介于硬雕塑与软雕塑之间的材质。自(zì)西安向西(xiàngxī)的地区,主要使用泥塑造像,西安以东基本上是石雕。”

宁强进一步解释道:“材质,决定了造像风格,因而我们(wǒmen)在青州看到的(de)造像与敦煌造像的风格有着很大的区别。石雕(shídiāo)对工匠的技艺(jìyì)要求极高,因为(yīnwèi)石头(shítou)的材质特殊,必须要求他们在下(xià)刀之时非常准确,不然就无法增添修改,而敦煌的泥塑造像则比较容易修改。此外,石雕特别考验艺术家的创造性思维,因为他们创作(chuàngzuò)一件雕像,要从一块石头开始构思,如何将其打造成具有独特造型、表情的佛(fú)像。我们古人常说‘意在笔先’,即想法装在心中,才敢开始创作。他们使用的石头是石灰石,这种材质的石头较脆,加工时尤其困难,比如造型时一不留神,鼻梁的位置就有可能震碎。所以,当时创造出龙兴寺(lóngxīngsì)佛造像的艺术家们,有着极高的技术和想象力。”

龙兴寺佛造像第二个特点(tèdiǎn)是以尊像为主。尊像,即佛陀、菩萨、罗汉以及弟子的形象的统称。“莫高窟、麦积山石窟、克孜尔石窟的壁画和浮雕很多都是佛教经典(jīngdiǎn)演义,表达着极为丰富的故事性的内容。而在(zài)青州很少能见到故事性的雕刻,龙兴寺佛造像都是独立(dúlì)的尊像,主要(zhǔyào)是供人们礼拜的。”

最后一点,也是(shì)(shì)龙兴寺佛(fú)造像最主要的特点是它具有独特的“青州微笑(wēixiào)”。宁强笑谈这种佛造像的微笑只能(néng)在青州才看得到,没有(méiyǒu)“敦煌微笑”是因为佛教艺术讲究的是庄严性,“我们中国历史上最开始没有‘庄严’一词(yīcí),是语言天才鸠摩(mó)罗什将梵文中的词语翻译成为了‘庄严’二字。我们现在理解的庄严,是有神圣的、威严的、受人尊敬的含义。而龙兴寺佛造像并不庄严,而是有趣的,带给(dàigěi)大家人间温暖的,它不讲究神性,突出(tūchū)的是人性,我们能从‘青州微笑’中看到人间烟火气。但我所说的烟火气并非市井气,它展现的是积极的一面,是人性与文明之美,突出美好与温暖。所以,我认为龙兴寺佛造像值得我们反复观看。”

塑像细节处理得(dé)极为精细

手指细节(xìjié)显示高超技艺

一走进“青州微笑”的展厅,众人(zhòngrén)便围观起一尊北齐贴金彩绘圆雕佛立像。这尊佛造像为石灰石质,高115厘米(límǐ)、宽30厘米、厚23厘米,螺发,肉髻(ròujì)微凸,眉清目秀,面带微笑,手施无畏、与(yǔ)愿印,身着田相通肩袈裟,跣足立莲台上,造像面、手、足保留有贴金。

面对这尊佛像,宁强感叹道,龙兴寺佛造像是真正的(de)“高手”所创造出来的,佛像不仅拥有表情和(hé)情绪,还在许多细节上处理得极为精细,比如眼睫毛、眉毛(méimáo)、手指等。除此之外,这些“高手”还为佛像营造出了宁静、欢欣的氛围。“心生欢喜,是佛教追求的至(zhì)高境界。无缘由的心生欢喜,正是觉悟的一种形式。我们(wǒmen)看(kàn)龙兴寺佛造像的时候,甚至不需要(xūyào)懂得石雕的技法,也不需要研究佛像的身体比例是否合理,仅仅单纯地观看和欣赏(xīnshǎng),‘青州微笑’就能让我们心生欢喜。这是一种心灵交流的过程。”

据介绍,这(zhè)尊佛像的(de)(de)肉髻及佛衣边缘饰为石青色,袈裟的田相衣纹由朱砂、石绿、赭石、宝蓝等矿物质颜料绘成,边框中的三角、菱形等装饰花纹带由黄金制成。宁强向“青睐”会员着重解读了这尊立像的手印(shǒuyìn)与袈裟的样式,“右手向上、左手向下的姿态为接引的手印,因此这尊佛像是阿弥陀佛像。同时,他(tā)脚踩莲花,展现出一种幸福(xìngfú)和(hé)满足的笑容。彼土世界莲花满地,人们相信在见到这尊佛的时候,是从一个纷扰的人世间去到极乐世界的过程。世界上最初对莲花赋予这一作用和意义的地区,是在两河流域。再看他身着的袈裟,这是一种田相纹(tiánxiāngwén)袈裟,是高级僧人的象征,只有佛像和得道高僧才(cái)有资格穿(chuān)。这尊佛像的袈裟是用金线装饰的,而且现在还能隐约看到手掌、脸庞和脖子(bózi)都是贴过金箔的,这正是所谓的‘重塑金身’。”

现场有“青睐”会员提出“穿袈裟是右袒还是左袒(zuǒtǎn)”的问题,宁强(níngqiáng)回答道(dào):“就像我们(wǒmen)刚刚看到的佛造像,中国的袈裟穿法是两肩都要遮盖住。右袒的意思是上半身的右半边要袒露出来,关于右袒的最早记载可见于司马迁的《史记》。刘邦(liúbāng)去世后,吕后专权,当时有一位名叫周勃的太尉,先发制人粉碎了吕后的政变,他夺取了吕氏在卫队中的兵权,并提出‘为(wèi)吕氏者右袒,为刘氏者左袒’,意为拥护吕氏的露出右胳膊,拥护刘氏的露出左胳膊,所以左袒或是右袒都是表示忠诚的意思。两河(liǎnghé)流域很早就出现了右袒的穿着,当人们走进神庙时,右袒是虔诚(qiánchéng)的标志。而这(zhè)一习惯从两河流域传到(chuándào)印度,再经丝绸之路传入中国,我们又融入了自己的文化习俗,用右袒表示忠诚。这些流传的脉络很有趣,我们可以得见东西方的文化交流真是无处不在(wúchǔbùzài)。”

宁强继续引导着大家欣赏:“我们注意看手指的指尖是(shì)微微(wēiwēi)翘起的,当时的工匠对手指的处理非常生动。一般在壁画中,手指会被画得(dé)很细,但很多雕塑的手则被打造得很粗,可见当时青州工匠们的技艺之高(zhīgāo)。”

塑像细节处理得(dé)极为精细

手指细节(xìjié)显示高超技艺

一走进“青州微笑”的展厅,众人(zhòngrén)便围观起一尊北齐贴金彩绘圆雕佛立像。这尊佛造像为石灰石质,高115厘米(límǐ)、宽30厘米、厚23厘米,螺发,肉髻(ròujì)微凸,眉清目秀,面带微笑,手施无畏、与(yǔ)愿印,身着田相通肩袈裟,跣足立莲台上,造像面、手、足保留有贴金。

面对这尊佛像,宁强感叹道,龙兴寺佛造像是真正的(de)“高手”所创造出来的,佛像不仅拥有表情和(hé)情绪,还在许多细节上处理得极为精细,比如眼睫毛、眉毛(méimáo)、手指等。除此之外,这些“高手”还为佛像营造出了宁静、欢欣的氛围。“心生欢喜,是佛教追求的至(zhì)高境界。无缘由的心生欢喜,正是觉悟的一种形式。我们(wǒmen)看(kàn)龙兴寺佛造像的时候,甚至不需要(xūyào)懂得石雕的技法,也不需要研究佛像的身体比例是否合理,仅仅单纯地观看和欣赏(xīnshǎng),‘青州微笑’就能让我们心生欢喜。这是一种心灵交流的过程。”

据介绍,这(zhè)尊佛像的(de)(de)肉髻及佛衣边缘饰为石青色,袈裟的田相衣纹由朱砂、石绿、赭石、宝蓝等矿物质颜料绘成,边框中的三角、菱形等装饰花纹带由黄金制成。宁强向“青睐”会员着重解读了这尊立像的手印(shǒuyìn)与袈裟的样式,“右手向上、左手向下的姿态为接引的手印,因此这尊佛像是阿弥陀佛像。同时,他(tā)脚踩莲花,展现出一种幸福(xìngfú)和(hé)满足的笑容。彼土世界莲花满地,人们相信在见到这尊佛的时候,是从一个纷扰的人世间去到极乐世界的过程。世界上最初对莲花赋予这一作用和意义的地区,是在两河流域。再看他身着的袈裟,这是一种田相纹(tiánxiāngwén)袈裟,是高级僧人的象征,只有佛像和得道高僧才(cái)有资格穿(chuān)。这尊佛像的袈裟是用金线装饰的,而且现在还能隐约看到手掌、脸庞和脖子(bózi)都是贴过金箔的,这正是所谓的‘重塑金身’。”

现场有“青睐”会员提出“穿袈裟是右袒还是左袒(zuǒtǎn)”的问题,宁强(níngqiáng)回答道(dào):“就像我们(wǒmen)刚刚看到的佛造像,中国的袈裟穿法是两肩都要遮盖住。右袒的意思是上半身的右半边要袒露出来,关于右袒的最早记载可见于司马迁的《史记》。刘邦(liúbāng)去世后,吕后专权,当时有一位名叫周勃的太尉,先发制人粉碎了吕后的政变,他夺取了吕氏在卫队中的兵权,并提出‘为(wèi)吕氏者右袒,为刘氏者左袒’,意为拥护吕氏的露出右胳膊,拥护刘氏的露出左胳膊,所以左袒或是右袒都是表示忠诚的意思。两河(liǎnghé)流域很早就出现了右袒的穿着,当人们走进神庙时,右袒是虔诚(qiánchéng)的标志。而这(zhè)一习惯从两河流域传到(chuándào)印度,再经丝绸之路传入中国,我们又融入了自己的文化习俗,用右袒表示忠诚。这些流传的脉络很有趣,我们可以得见东西方的文化交流真是无处不在(wúchǔbùzài)。”

宁强继续引导着大家欣赏:“我们注意看手指的指尖是(shì)微微(wēiwēi)翘起的,当时的工匠对手指的处理非常生动。一般在壁画中,手指会被画得(dé)很细,但很多雕塑的手则被打造得很粗,可见当时青州工匠们的技艺之高(zhīgāo)。”

北齐贴金彩绘石雕(shídiāo)思惟菩萨像

思惟菩萨(púsà)花冠上的连珠纹

在宁强的(de)(de)带领下,“青睐”会员们又来到北魏晚期的贴金彩绘背屏式佛(fú)菩萨三尊(sānzūn)像面前驻足。这尊造像依旧是石灰石质,残高108厘米(límǐ),宽74厘米,厚15厘米,主尊螺发高髻,皮肤裸露处(chù)可见贴金残余,面带微笑(miàndàiwēixiào),双手残缺,跣足立莲台之上;两尊胁侍菩萨分布左右,手持香囊和莲蕾,跣足立于莲台之上。宁强告诉大家,与圆雕(yuándiāo)立像不同,这尊背屏式雕像属于高浮雕作品,“圆雕是独立的一尊雕塑,而这件高浮雕是从平面的背屏突出出来的。值得注意的是,这种背屏式造型可以靠墙(kàoqiáng)而立(érlì),它的主要作用是便于放在寺庙进行供养。比如有人想要供养佛像,可以先请工匠制作这样一尊造像,定制完成后送到寺院,将其安放在某处,便完成了一个供养过程。”

另一旁是东魏贴金彩绘石雕三尊造像(zàoxiàng),通高310厘米(límǐ),佛面相方圆丰满,螺发高髻,面部残留贴金,着褒衣博带(bāoyībódài)装,大衣显厚重,表面很少刻画衣纹。二胁侍分别由二龙口中(kǒuzhōng)吐出的长茎(zhǎngjīng)莲花与荷叶承托,三主像上方(shàngfāng)有8身伎乐飞天呈弧形飞舞,最上部中央是一座亭阁式覆钵塔。此像最薄处仅4厘米,最厚处达40厘米,双手缺失,有修补痕迹。

宁强认为这尊造像做得更加细腻生动,特别是造像脚下的(de)龙与头上的飞天,线条(xiàntiáo)优美。他指着一尊飞天,向大家提问:“你们能看出来(lái)倒数第二个飞天手拿(ná)的是什么乐器(yuèqì)吗?”见会员们不解,宁强笑道:“其实,这个飞天的手上没有乐器,她只是在舞蹈(wǔdǎo)。那一部分线条是当时汉族人舞蹈时宽阔(kuānkuò)的长袖,所以这个飞天是在舞动自己的长袖。而(ér)西域和南亚的舞蹈画面是以手掌和手臂裸露的线条为主,这与汉族展现的衣服线条是有区别的。所以,当我们看到西域的飞天时,她们的身上(shēnshàng)都是挂着长长的飘带,被称为天衣,即天人所着之衣,天衣无缝一词便是从此而来。”

集体用午餐后,“青睐”一行再次进入博物馆,宁强从一尊思惟菩萨像开启了下午的观赏。这尊北齐贴金彩绘石雕思惟菩萨像,通高90厘米,为圆雕坐像。菩萨面相圆润(yuánrùn),贴金花冠上(shàng)施红彩(hóngcǎi),镶金边绿彩宝(lǜcǎibǎo)缯垂直耳下,袒上身,颈佩项圈,着红色披帛,下身着束腰长裙,半跏趺坐于束腰座上,左手下垂(xiàchuí)扶膝,右手上举支颐。座下雕刻一飞龙,口吐莲叶、莲蕾,菩萨左脚(zuǒjiǎo)踩莲蕾上。

宁强特别提示大家看佛像头顶花冠上的(de)纹样,上面一圈(yīquān)彼此相连的圆形花纹名为“连珠纹”。“连珠纹曾出现在(zài)中国(zhōngguó)的彩陶文化(wénhuà)中,但并不流行,因为它不是(shì)我们中国的传统纹样,而是古波斯萨珊王朝最为(zuìwèi)流行的花纹,也就是在伊朗真正流行并将其规范化使用的。不过,最早的连珠纹可以(kěyǐ)追溯至两河流域,在古埃及的墓葬中就有连珠纹。这尊思惟菩萨造于北齐(běiqí)时期,当时的丝绸之路再次兴旺,所以我们在莫高窟中也能看到很多连珠纹的存在,尤其在壁画和彩塑上,常常被(bèi)画于袈裟和身体上面。尽管青州已(yǐ)是中国佛教艺术发展的最东端的地区,也能看到当时连珠纹的流行。虽然北齐与西边的北周在政治上是分开的,但在宗教艺术文化上没有分开,这连珠纹,恰好是一个小小的证明。”

在展厅中,有一排展柜存放着不同的佛头、断臂、残手、飞天等佛造像的局部,宁强借此向(xiàng)大家(dàjiā)简述了中国历史上的“三武一宗灭法”。

“龙兴寺佛造像是集中发现的,并不是(búshì)四处分散。因为在当时的灭佛事件中,人们把这些造像当成人类看待,而不是单纯将其当作(dàngzuò)艺术品,所以他们在砸毁佛像之后,会(huì)举行掩埋的仪式,比如会有焚香、念经以及超度等形式。我们曾在济南地区以及中原地区都(dōu)发现过(guò)类似的佛造像埋葬地。”

此外,龙兴寺还出土了北宋时期的佛造像,这些佛造像被埋时间可能(kěnéng)为宋朝末年,即“道君皇帝”宋徽宗灭佛之时(zhīshí)。因宋徽宗崇信道教,将佛寺统统改为道观,当时(dāngshí)佛教的僧侣和信徒为防止佛像损毁,就将佛像埋入(máirù)地下。

回顾当日的(de)观赏过程时,宁强再次感叹:“今天我们看到的佛造像的脸、眼睛和笑容就是历史(lìshǐ)上青州人的脸、眼睛和笑容,而不是犍陀罗艺术风格。青州的佛造像,他们传达的情感(qínggǎn)是青州本地人的情感。”

北齐贴金彩绘石雕(shídiāo)思惟菩萨像

思惟菩萨(púsà)花冠上的连珠纹

在宁强的(de)(de)带领下,“青睐”会员们又来到北魏晚期的贴金彩绘背屏式佛(fú)菩萨三尊(sānzūn)像面前驻足。这尊造像依旧是石灰石质,残高108厘米(límǐ),宽74厘米,厚15厘米,主尊螺发高髻,皮肤裸露处(chù)可见贴金残余,面带微笑(miàndàiwēixiào),双手残缺,跣足立莲台之上;两尊胁侍菩萨分布左右,手持香囊和莲蕾,跣足立于莲台之上。宁强告诉大家,与圆雕(yuándiāo)立像不同,这尊背屏式雕像属于高浮雕作品,“圆雕是独立的一尊雕塑,而这件高浮雕是从平面的背屏突出出来的。值得注意的是,这种背屏式造型可以靠墙(kàoqiáng)而立(érlì),它的主要作用是便于放在寺庙进行供养。比如有人想要供养佛像,可以先请工匠制作这样一尊造像,定制完成后送到寺院,将其安放在某处,便完成了一个供养过程。”

另一旁是东魏贴金彩绘石雕三尊造像(zàoxiàng),通高310厘米(límǐ),佛面相方圆丰满,螺发高髻,面部残留贴金,着褒衣博带(bāoyībódài)装,大衣显厚重,表面很少刻画衣纹。二胁侍分别由二龙口中(kǒuzhōng)吐出的长茎(zhǎngjīng)莲花与荷叶承托,三主像上方(shàngfāng)有8身伎乐飞天呈弧形飞舞,最上部中央是一座亭阁式覆钵塔。此像最薄处仅4厘米,最厚处达40厘米,双手缺失,有修补痕迹。

宁强认为这尊造像做得更加细腻生动,特别是造像脚下的(de)龙与头上的飞天,线条(xiàntiáo)优美。他指着一尊飞天,向大家提问:“你们能看出来(lái)倒数第二个飞天手拿(ná)的是什么乐器(yuèqì)吗?”见会员们不解,宁强笑道:“其实,这个飞天的手上没有乐器,她只是在舞蹈(wǔdǎo)。那一部分线条是当时汉族人舞蹈时宽阔(kuānkuò)的长袖,所以这个飞天是在舞动自己的长袖。而(ér)西域和南亚的舞蹈画面是以手掌和手臂裸露的线条为主,这与汉族展现的衣服线条是有区别的。所以,当我们看到西域的飞天时,她们的身上(shēnshàng)都是挂着长长的飘带,被称为天衣,即天人所着之衣,天衣无缝一词便是从此而来。”

集体用午餐后,“青睐”一行再次进入博物馆,宁强从一尊思惟菩萨像开启了下午的观赏。这尊北齐贴金彩绘石雕思惟菩萨像,通高90厘米,为圆雕坐像。菩萨面相圆润(yuánrùn),贴金花冠上(shàng)施红彩(hóngcǎi),镶金边绿彩宝(lǜcǎibǎo)缯垂直耳下,袒上身,颈佩项圈,着红色披帛,下身着束腰长裙,半跏趺坐于束腰座上,左手下垂(xiàchuí)扶膝,右手上举支颐。座下雕刻一飞龙,口吐莲叶、莲蕾,菩萨左脚(zuǒjiǎo)踩莲蕾上。

宁强特别提示大家看佛像头顶花冠上的(de)纹样,上面一圈(yīquān)彼此相连的圆形花纹名为“连珠纹”。“连珠纹曾出现在(zài)中国(zhōngguó)的彩陶文化(wénhuà)中,但并不流行,因为它不是(shì)我们中国的传统纹样,而是古波斯萨珊王朝最为(zuìwèi)流行的花纹,也就是在伊朗真正流行并将其规范化使用的。不过,最早的连珠纹可以(kěyǐ)追溯至两河流域,在古埃及的墓葬中就有连珠纹。这尊思惟菩萨造于北齐(běiqí)时期,当时的丝绸之路再次兴旺,所以我们在莫高窟中也能看到很多连珠纹的存在,尤其在壁画和彩塑上,常常被(bèi)画于袈裟和身体上面。尽管青州已(yǐ)是中国佛教艺术发展的最东端的地区,也能看到当时连珠纹的流行。虽然北齐与西边的北周在政治上是分开的,但在宗教艺术文化上没有分开,这连珠纹,恰好是一个小小的证明。”

在展厅中,有一排展柜存放着不同的佛头、断臂、残手、飞天等佛造像的局部,宁强借此向(xiàng)大家(dàjiā)简述了中国历史上的“三武一宗灭法”。

“龙兴寺佛造像是集中发现的,并不是(búshì)四处分散。因为在当时的灭佛事件中,人们把这些造像当成人类看待,而不是单纯将其当作(dàngzuò)艺术品,所以他们在砸毁佛像之后,会(huì)举行掩埋的仪式,比如会有焚香、念经以及超度等形式。我们曾在济南地区以及中原地区都(dōu)发现过(guò)类似的佛造像埋葬地。”

此外,龙兴寺还出土了北宋时期的佛造像,这些佛造像被埋时间可能(kěnéng)为宋朝末年,即“道君皇帝”宋徽宗灭佛之时(zhīshí)。因宋徽宗崇信道教,将佛寺统统改为道观,当时(dāngshí)佛教的僧侣和信徒为防止佛像损毁,就将佛像埋入(máirù)地下。

回顾当日的(de)观赏过程时,宁强再次感叹:“今天我们看到的佛造像的脸、眼睛和笑容就是历史(lìshǐ)上青州人的脸、眼睛和笑容,而不是犍陀罗艺术风格。青州的佛造像,他们传达的情感(qínggǎn)是青州本地人的情感。”

其独特性在于对(duì)外国元素的吸收

休整一夜,4月(yuè)20日上午9时,“青睐”一行来到驼山风景区。经过一个多小时的(de)攀爬,到达了驼山石窟。站在驼山石窟的入口向下俯瞰(fǔkàn),可见山脚下有“小故宫”之称的龙兴寺。

据介绍,驼山因山峦呈南北走向,望之如(rú)驼峰,故名驼山。从驼山石窟第1窟右壁“唐长安二年(nián)(702年)题记”可知,最晚至武周时期(690-705年)已有驼山寺。驼山石窟开凿(kāizáo)于山东坡近山顶(shāndǐng)处的一处石灰岩崖面上,主要包括五个石窟,自北向南依次编号为第1-5窟,另外(lìngwài)还有摩崖造像群(qún)。驼山石窟从北周开始开凿,到唐代中期完成,历时近二百年时间。驼山石窟的隋唐造像展示了(le)不同时期的艺术风格变化,隋代造像风格较为清瘦,而唐代则逐渐转向丰满圆润(yuánrùn),衣纹流畅。

驼山石窟(shíkū)的第1窟为一长方形平顶窟,后壁坛上雕一佛二弟子二菩萨,窟口内侧雕二菩萨二力士。主尊头顶高肉髻,髻犹如冠形,胸饰项圈(xiàngquān),着袒右袈裟,双手结禅定印。左右壁有后代补凿的像龛,多系武周长安年间(niánjiān)(701-704年)造(zào),这(zhè)表明该窟开凿于武周长安年间之前,为初唐(618-712年)窟。

就在(zài)第1窟前面的一小方平地上,大家面对石窟(shíkū)席地而坐。当下四周静谧,不时有虫鸣鸟叫,宁强向大家娓娓道来。“石窟艺术已经成为了(le)中华文明一个极为重要的组成部分。在研究中国(zhōngguó)石窟艺术时,我们认为(rènwéi)(rènwéi)中国最西端的石窟是(shì)新疆喀什的三仙洞的石窟,而与之相对的驼山石窟便是中国最东端的石窟。只不过,由于这里的石窟并不多,有些研究石窟的学者并没有来过驼山石窟,从而忽略了驼山石窟的独特价值。在上世纪30年代,有日本学者曾专门(zhuānmén)前来调查研究,他们声称驼山石窟是离日本最近(zuìjìn)的中国石窟,由此可见驼山石窟的重要性(zhòngyàoxìng)。我们看第1窟中一佛二弟子二菩萨二天王二力士,这是典型的唐代石窟的基本配置。但是,唐代的政治中心在长安和洛阳,青州(qīngzhōu)在唐代的价值略显不足。我认为驼山石窟的独特性(dútèxìng)就在于对外(duìwài)国元素的吸收,驼山石窟的第2石窟中就有胡人形象。不知大家是否还记得昨天(zuótiān)博物馆中的跽坐胡佣雕像,高鼻深目,是典型阿拉伯人的形象,这很可能是坐船来做生意的外国(wàiguó)人。青州,正是当时中国东部接受外来影响以及对外输出的最前沿的地区。我们在驼山石窟看到的佛教艺术,比(bǐ)中原的石窟和寺庙中的艺术形象更带有外国特征。”

跟随宁强参观完驼山石窟,已是当日(dāngrì)中午12时,“青睐”会员们下山后(hòu),又至山脚下的龙兴寺(lóngxīngsì)游览。始建于北魏时期的龙兴寺历经多朝兴衰,在明代初期被毁。如今复建后的龙兴寺占地面积300亩(mǔ),建筑金碧辉煌,一展唐宋时期皇家寺院的恢宏气势,“青州微笑”出土自此也确是(quèshì)恰如其分。文/记者韩世容

其独特性在于对(duì)外国元素的吸收

休整一夜,4月(yuè)20日上午9时,“青睐”一行来到驼山风景区。经过一个多小时的(de)攀爬,到达了驼山石窟。站在驼山石窟的入口向下俯瞰(fǔkàn),可见山脚下有“小故宫”之称的龙兴寺。

据介绍,驼山因山峦呈南北走向,望之如(rú)驼峰,故名驼山。从驼山石窟第1窟右壁“唐长安二年(nián)(702年)题记”可知,最晚至武周时期(690-705年)已有驼山寺。驼山石窟开凿(kāizáo)于山东坡近山顶(shāndǐng)处的一处石灰岩崖面上,主要包括五个石窟,自北向南依次编号为第1-5窟,另外(lìngwài)还有摩崖造像群(qún)。驼山石窟从北周开始开凿,到唐代中期完成,历时近二百年时间。驼山石窟的隋唐造像展示了(le)不同时期的艺术风格变化,隋代造像风格较为清瘦,而唐代则逐渐转向丰满圆润(yuánrùn),衣纹流畅。

驼山石窟(shíkū)的第1窟为一长方形平顶窟,后壁坛上雕一佛二弟子二菩萨,窟口内侧雕二菩萨二力士。主尊头顶高肉髻,髻犹如冠形,胸饰项圈(xiàngquān),着袒右袈裟,双手结禅定印。左右壁有后代补凿的像龛,多系武周长安年间(niánjiān)(701-704年)造(zào),这(zhè)表明该窟开凿于武周长安年间之前,为初唐(618-712年)窟。

就在(zài)第1窟前面的一小方平地上,大家面对石窟(shíkū)席地而坐。当下四周静谧,不时有虫鸣鸟叫,宁强向大家娓娓道来。“石窟艺术已经成为了(le)中华文明一个极为重要的组成部分。在研究中国(zhōngguó)石窟艺术时,我们认为(rènwéi)(rènwéi)中国最西端的石窟是(shì)新疆喀什的三仙洞的石窟,而与之相对的驼山石窟便是中国最东端的石窟。只不过,由于这里的石窟并不多,有些研究石窟的学者并没有来过驼山石窟,从而忽略了驼山石窟的独特价值。在上世纪30年代,有日本学者曾专门(zhuānmén)前来调查研究,他们声称驼山石窟是离日本最近(zuìjìn)的中国石窟,由此可见驼山石窟的重要性(zhòngyàoxìng)。我们看第1窟中一佛二弟子二菩萨二天王二力士,这是典型的唐代石窟的基本配置。但是,唐代的政治中心在长安和洛阳,青州(qīngzhōu)在唐代的价值略显不足。我认为驼山石窟的独特性(dútèxìng)就在于对外(duìwài)国元素的吸收,驼山石窟的第2石窟中就有胡人形象。不知大家是否还记得昨天(zuótiān)博物馆中的跽坐胡佣雕像,高鼻深目,是典型阿拉伯人的形象,这很可能是坐船来做生意的外国(wàiguó)人。青州,正是当时中国东部接受外来影响以及对外输出的最前沿的地区。我们在驼山石窟看到的佛教艺术,比(bǐ)中原的石窟和寺庙中的艺术形象更带有外国特征。”

跟随宁强参观完驼山石窟,已是当日(dāngrì)中午12时,“青睐”会员们下山后(hòu),又至山脚下的龙兴寺(lóngxīngsì)游览。始建于北魏时期的龙兴寺历经多朝兴衰,在明代初期被毁。如今复建后的龙兴寺占地面积300亩(mǔ),建筑金碧辉煌,一展唐宋时期皇家寺院的恢宏气势,“青州微笑”出土自此也确是(quèshì)恰如其分。文/记者韩世容

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: